1 Capítulo 1: Desarrollo del español como lengua global

Objetivos

Este capítulo presenta un breve panorama de la historia y el presente de la lengua española. El estudiante aprenderá sobre los siguientes temas:

- la historia externa del español desde la llegada de los romanos a la Península Ibérica hasta la llegada de los españoles a las Américas

- la expansión del castellano desde su zona originaria a ser lengua del imperio español

- el desarrollo del español como lengua escrita y lengua de estudio

- la evolución del vocabulario del español, incluida la influencia de otras culturas en su formación

- la demografía actual del español: el número de hablantes y los países y territorios donde se habla

- el carácter global del español y su importancia en la economía, las relaciones internacionales, los sectores culturales, la ciencia y las redes sociales

1.1 El español y su pasado

Hoy en día el español es una lengua global que cuenta con unos 500 millones de hablantes nativos. Esto dista mucho del estado de la lengua a mediados de la época medieval (siglos IX-X) cuando el español, o castellano, solo se hablaba en una zona restringida de la Península Ibérica. En este apartado estudiaremos los acontecimientos históricos, sociales y culturales que influyeron en la evolución y expansión de este idioma. Como el español es una lengua romance, es decir, una lengua que desciende del latín, empezaremos este breve repaso histórico en la Península Itálica, sitio que llegaría a ser el epicentro del Imperio Romano[1].

1.1.1 El Imperio Romano

Como hemos establecido, el español desciende del latín. El latín en sí es una lengua itálica que se hablaba en el Lacio, una región en el centro de la Península Itálica (donde se ubica Roma actualmente), desde el año 1000 a.C. Las lenguas itálicas comprenden una rama de las lenguas indoeuropeas, una familia lingüística importante para la cultura occidental porque representa la base de las lenguas de casi todos los países europeos[2]. El uso del latín se expandió en el mundo antiguo, a expensas de las otras lenguas itálicas, con la expansión del Imperio Romano. Se llegó a usar el latín en la Península Ibérica, el territorio que hoy comprende España y Portugal, porque fue conquistada por los romanos, hablantes del latín.

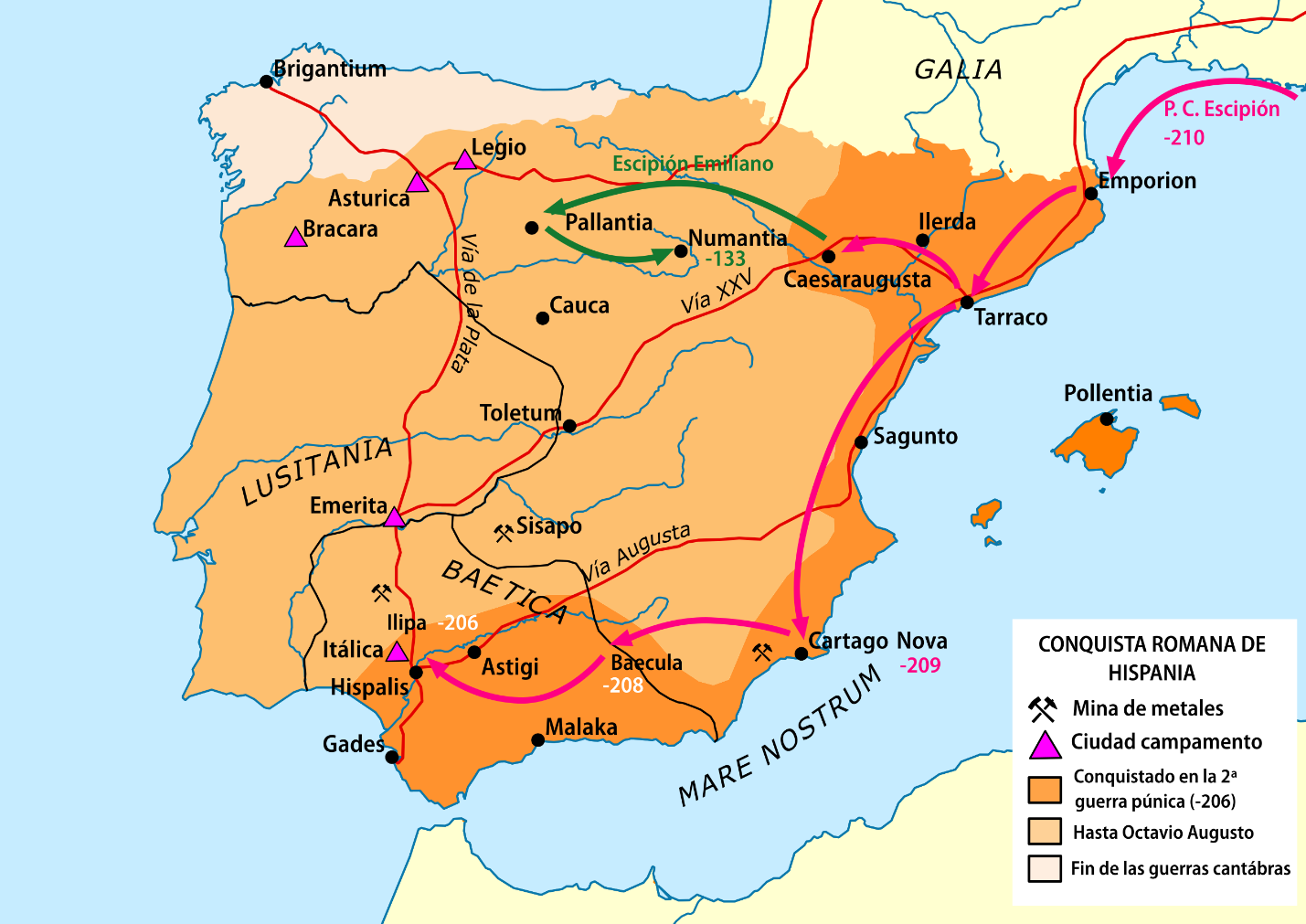

La romanización de la Península Ibérica empezó en 218 a.C., año en que estalló la Segunda Guerra Púnica, la segunda de una serie de guerras entre los romanos y los cartagineses que determinaría cuál de las dos superpotencias tuviera el dominio del Mediterráneo. El estado cartaginés era una civilización antigua que englobaba la ciudad de Cartago (véase figura 1.1) y sus territorios dependientes en el norte de África y el sur de Europa. En 218 a.C. los romanos arribaron en el nordeste de la Península Ibérica (Ampurias, o Emporion, véase figura 1.2), con la intención de impedir el avance de los cartagineses, como estos ya tenían bases en el sur y sureste de la Península. De hecho, la actual ciudad de Cartagena (Cartago Nova) fue fundada por los cartagineses en 227 a.C. La Segunda Guerra Púnica contaba con la actuación del cartaginés Aníbal, quien famosamente cruzó los Pirineos y los Alpes, partiendo del este de la Península Ibérica (Sagunto), para invadir tierras itálicas. Sin embargo, los cartagineses terminan perdiendo la guerra y el último reducto cartaginés en la Península Ibérica (Gades, la actual Cádiz) sucumbe en 206 a.C. La guerra termina unos años después en 202 a.C.

Con su victoria en la Segunda Guerra Púnica, los romanos tomaron posesión de las colonias que habían sido de los cartagineses y empezaron a colonizar el resto de la Península Ibérica. La colonización fue lenta pero progresiva. Tuvo lugar en dos direcciones: por el río Ebro desde el Mediterráneo hacia el oeste, empezando en Tarraco (la actual Tarragona), y desde el sur hacia el norte por la costa de Portugal, empezando en Cádiz. Las últimas zonas afectadas por Roma fueron las del noroeste (el este de Galicia, Asturias y Cantabria). Estas tierras estaban protegidas por la Cordillera Cantábrica; no llegaron a ser romanizadas hasta el año 19 a.C.

Ahora conviene aclarar en qué consistía la romanización. Los romanos no obligaban a los pueblos vencidos a abandonar su cultura, pero les interesaba a estos aprender latín para participar en la sociedad dominante ya que el latín era la lengua oficial. Como era la lengua de la élite, se consideraba culturalmente superior. Es decir, era la lengua que tenía prestigio lingüístico. El latín acababa imponiéndose, pero durante cierto período existía el bilingüismo. De hecho, en una zona bastante amplia que coincide parcialmente con el actual País Vasco, la romanización nunca fue completa y los pueblos siguieron hablando su lengua nativa, el vasco (también conocido como vascuence o euskera).

Con el tiempo, hubo una asimilación más o menos completa a la cultura latina y la región de la Península Ibérica (Hispania) formó parte del Imperio Romano por muchos siglos. De hecho, Trajano, quien reinó de 98-117 d.C., y Adriano, de 117-138 d.C., eran emperadores romanos nacidos en Hispania. Durante su tiempo en la Península, los romanos impusieron su organización civil y militar, sus sistemas legales y educativos, además de sus técnicas agrícolas e industriales. Construyeron ciudades que lucían teatros, circos, templos y baños públicos, con una infraestructura que incluía puentes, acueductos y una red de carreteras.

1.1.2 Las invasiones germánicas

Empezando en siglo III d.C. el Imperio Romano entra en decadencia. Por su debilidad, los romanos no son capaces de resistir las continuas incursiones de pueblos germánicos que cruzan sus fronteras. De hecho, los visigodos, aprovechando esta debilidad, invaden Italia y saquean la ciudad de Roma en 410. Como parte del Imperio Romano, Hispania también experimenta incursiones de bárbaros germánicos. En el año 409 llegan los primeros a la Península Ibérica, principalmente suevos y vándalos. Los suevos se establecen en el noroeste y los vándalos, en el centro y el sur (antes de pasar al norte de África). Es posible que estos dieran su nombre a la región de Andalucía a través del árabe Al-Andalus.

Para la historia de España y del español, el pueblo germánico más importante son los visigodos, quienes llegaron a la Península en dos momentos distintos: primero en el siglo V como aliados de los romanos para ahuyentar a los suevos y los vándalos y luego huyendo ellos mismos de otro pueblo germánico, los francos, en 507. Al entrar en la Península, los visigodos ya llevaban mucho tiempo, más de un siglo, en Galia (hoy en día Francia). Por consiguiente, cuando llegaron a la Península, ya eran romanizados porque habían adoptado la lengua y la cultura romanas. Al principio, es posible que fuesen bilingües, pero perdieron su lengua nativa rápidamente. Por eso, no ejercieron mucha influencia cultural en la región. Además, eran minoritarios en la Península y la cultura existente en la región se consideraba superior a la suya. Es así que el latín seguía siendo la lengua oficial de la Península durante el reino visigodo.

Sin embargo, sí tuvieron una influencia singular al establecer la capital de su reino en Toledo, como veremos más adelante. Los visigodos someten toda la Península bajo su poder para 629, pero en el siglo VII, el reino visigodo empieza su declive.

1.1.3 Conquista y Reconquista

En el año 711 ocurre la invasión musulmana. Dada la debilidad visigoda, les fue fácil a los musulmanes establecerse en la Península; solo les llevó siete años conquistar el territorio (711-718). La invasión unía diferentes pueblos que compartían la religión islámica (árabes, bereberes, sirios). Al principio, los musulmanes no obligaban a los cristianos a convertirse al islam ya que el Corán mandaba respeto a otras creencias. Hubo una convivencia islámica, judía y cristiana por mucho tiempo. Más tarde los almorávides y los almohades —llegados en los siglos XI y XII— eran mucho menos tolerantes. Los cristianos que vivían bajo el dominio árabe se llaman mozárabes (mustarab ‘casi árabe’, ‘adoptado a lo árabe’): hablaban árabe pero también hablaban su propia lengua romance, el mozárabe.

El primer empuje de la invasión árabe ocupó todo el suelo peninsular, a excepción de pequeños focos de resistencia amparados en las montañas del norte (la cordillera Cantábrica y los Pirineos). En el siglo VIII estos pueblos cristianos aprovechan algunas disensiones internas de los musulmanes para extender su territorio hasta la cuenca del río Duero. Se empiezan a establecer estados cristianos independientes, el primero siendo el reino de Asturias-León[3]. Se comenzó a perfilar allí la idea de una monarquía “neogótica” capaz de restaurar el dominio hispano-cristiano sobre la Península. Es decir, los reyes astur-leoneses comenzaron a identificarse con la idea de ser herederos de los visigodos y tener una misión imperial de reconquista. Los otros estados creados en esta época (siglos VIII-XI) incluyen el condado de Castilla, que formaba parte del reino astur-leonés, los condados catalanes, los condados de Aragón y el reino de Navarra. Este se expande después para incluir Aragón.

Durante esta época se hablaban diferentes lenguas romances en la Península Ibérica, todas descendientes del latín; habían empezado a desarrollarse después de la caída del Imperio Romano en 476 d.C. En el norte se hablaba el gallego-portugués (véase Compostela en la figura 1.5), el astur-leonés (Oviedo), el castellano (Burgos), el navarro-aragonés (Pamplona) y el catalán (Barcelona); en el sur se hablaba el mozárabe (áreas en verde en la figura 1.5).

¿Sabía Ud. que…?

La fuente principal para estudiar el mozárabe son las jarchas, versos escritos en romance que aparecen al final de un género de canción lírica en árabe llamada moaxaja (Pharies 2015:32). Las moaxajas suelen ser acompañadas por música y se tocan con instrumentos como el laúd, la flauta y el tamboril. Los versos finales de la moaxaja, es decir, la jarcha, expresan emociones de dolor, tristeza o arrepentimiento. Generalmente, la jarcha representa la voz de una enamorada que extraña a su amado. Es un ejemplo del género poético de la lírica popular que floreció en Al-Ándalus en los siglos XI-XII. Se puede escuchar una jarcha aquí (cfr. Muñoz-Basols et al. 2017:313). A continuación se encuentra otro ejemplo de una jarcha famosa con una traducción al español. Nótese que la palabra habib significa ‘amado’, ‘querido’ o ‘amigo’. ¿Puede Ud. entender algunas de las palabras en la versión mozárabe?

| Mozárabe | Castellano |

|---|---|

| ¡Tant’ amare, tant’ amare, | ¡Tanto amar, tanto amar, |

| habib, tant’ amare! | amado, tanto amar! |

| Enfermiron uellos nidios | Enfermaron (mis) ojos brillantes |

| ya duelen tan male. | duelen con mucho mal. |

El castellano se originó en una zona al norte de la ciudad de Burgos. Tal como se ha indicado anteriormente, en el siglo IX esta zona era políticamente insignificante, un mero condado que dependía del reino de León. El nombre Castilla proviene de latín castella ‘zona llena de castillos’; los reyes astur-leoneses habían construido castillos y fortalezas en la zona como protección y fortificación contra los enemigos. Con el transcurso del tiempo Castilla llegó a tener más poder y más importancia. Geográficamente, Castilla se ubicaba en un lugar significativo tanto por el tráfico comercial, que subía desde el Mediterráneo hacia el interior por la cuenca del río Ebro, como por el tráfico de peregrinos europeos, miles de los cuales pasaban por la zona en ruta a Santiago de Compostela.

Una vez establecido el reino de Castilla (1035)[4], desempeña un papel crucial en la Reconquista y la Reconquista llega a ser tarea castellana. La pieza clave de la Reconquista ocurre en 1085 con la liberación de Toledo. Recuérdese que Toledo había sido la capital del reino visigodo. Como Castilla tomó Toledo en 1085, esto le proporcionó a Castilla mucho prestigio político, al cual va acompañado el prestigio lingüístico.

En los siglos XI y XII llegan refuerzos árabes (almorávides y almohades) y la Reconquista no avanza mucho. La situación cambia radicalmente en el siglo XIII, primero con la batalla de la Navas de Tolosa en 1212, empresa llevada a cabo por castellanos, navarros y aragoneses, la cual rompe definitivamente el control árabe. Más tarde, en 1230, se unen los reinos de Castilla y León y la Reconquista avanza expansivamente hacia el sur: la toma de Córdoba, que era la ciudad más importante para los musulmanes, ocurre en 1236 y las demás ciudades del sur caen rápidamente: Jaén 1246, Sevilla 1248, Cádiz 1250-1262. El reino de Granada logra mantener su independencia hasta 1492.

1.1.4 La expansión del castellano

El siglo XIII es muy importante para la lengua castellana porque se establece en casi toda la Península. Había avanzado al sur en forma de cuña, rompiendo la continuidad geográfica de las lenguas peninsulares a la que aludimos anteriormente. El mozárabe desaparece y las otras variedades sucumben a la expansión del castellano, quedándose en regiones cada vez más restringidas.

Como ya vimos, la Reconquista se encontraba en un estado bastante avanzado, casi completado, a mediados del siglo XIII. Después de esto, se estancó el progreso, y la concomitante expansión del castellano, por la inestabilidad política en Castilla durante los siglos XIV y XV (Casa de Trastámara). Esta situación cambia drásticamente a finales del siglo XV con el reinado de Isabel de Castilla. En 1469 contrae matrimonio con Fernando de Aragón, y se unen los dos principales reinos de la Península en 1479. Ocurrieron varios acontecimientos importantes durante su reinado, entre ellos la reconquista de Granada, la expulsión de los judíos que no se habían convertido al catolicismo y el llamado Descubrimiento de América, todos en el año 1492.

Con estos eventos, el castellano, más tarde conocido como español, se expande en nuevas direcciones. Miles de judíos expulsados, hablantes de una variedad de español llamada judeo-español, ladino o sefardí, llevan su lengua a nuevos territorios, principalmente a tierras del antiguo imperio otomano (los estados balcánicos modernos). Un poco más tarde (1496), las islas Canarias se conquistan y forman parte del creciente dominio castellano. Sin embargo, el acontecimiento más importante para la expansión de la lengua ocurre con la llegada de los españoles a las Américas. Con ella, España se convierte en la primera potencia de Europa y está en condiciones para iniciar una nueva fase de expansión y conquista (Pharies 2015:177).

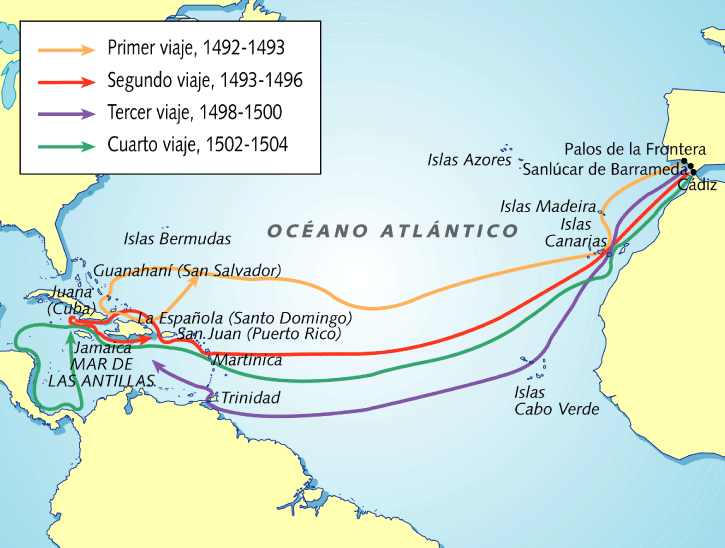

Cristóbal Colón llega a las Indias Occidentales, o Antillas, el 12 de octubre de 1492, iniciando un proceso de exploración, conquista y colonización que ocupará a los españoles durante los tres siglos siguientes. La Española (hoy República Dominicana y Haití) es el primer asentamiento español.

Desde las Antillas, Hernán Cortés emprende su conquista de México, llegando a Yucatán en 1519 y completando la derrota de los aztecas en 1521. Después del descubrimiento del océano Pacífico en 1513, Pizarro fue capaz de conquistar el imperio inca entre 1532-1533. Estas rutas de descubrimiento y conquista establecen el sistema de comunicaciones entre las colonias y España y también entre las colonias mismas. La Ciudad de México y Lima se convierten en los centros administrativos y culturales más importantes: sedes de las cortes virreinales, de la Iglesia y de las primeras universidades (Penny 2002:22-23). Más tarde, otras rutas secundarias se establecen hacia partes remotas de las Américas. Por ejemplo, desde México, los españoles llegan a colonizar vastos territorios de América del Norte, incluidos los estados actuales de Nuevo México, Texas, Arizona y California entre finales del siglo XVI y el XVIII. La comunicación entre la Ciudad de México y Santa Fe, Nuevo México, se llevaba a cabo mediante una caravana que viajaba por el Camino Real de Tierra Adentro cada tres años, recorriendo una distancia de más de 2.500 kilómetros (unas 1.500 millas).

Exploremos

Ahora volvemos a España para concluir este breve repaso histórico del español. Cuando fallecen los Reyes Católicos, empieza una nueva dinastía, la de los Habsburgos. Carlos I, el nieto de Isabel y Fernando, es el primer rey de España y el castellano es adoptado como lengua administrativa y de cultura literaria de todo el imperio colonial. En el siglo XVI el imperio español es muy poderoso, pero se derrochan las riquezas de las nuevas colonias por las campañas militares de Carlos I y de su hijo y heredero, Felipe II. Como resultado, el siglo XVII se marca por graves crisis políticas, económicas y sociales. Los Borbones constituyen la nueva dinastía a partir de 1687, y con pocas interrupciones sigue siendo la familia real española. Aunque intentan modernizar España, el imperio sigue su decadencia y se pierden casi todas las colonias para principios del siglo XIX, por la invasión de las tropas de Napoleón al principio de siglo, y las guerras de Independencia en los nuevos países latinoamericanos poco después. A pesar de estos vaivenes políticos, para finales del siglo XVIII el español es una lengua que se ha expandido notablemente, estableciéndose en varios continentes: Europa, las Américas, Asia y África (véase también el capítulo 5).

1.2 El español como lengua escrita y lengua de estudio

Como hemos visto, el castellano constituye una de las muchas lenguas romances que se desarrollaron a partir del latín hablado en la Península Ibérica. No se puede saber con exactitud cuándo el latín hablado se convirtió en lengua romance en cierta región, pero sí sabemos que el proceso de diferenciación entre las hablas fue ayudado por la caída del Imperio Romano, intensificándose aún más con el aislamiento geográfico provocado primero por las invasiones germánicas y después por la invasión musulmana.

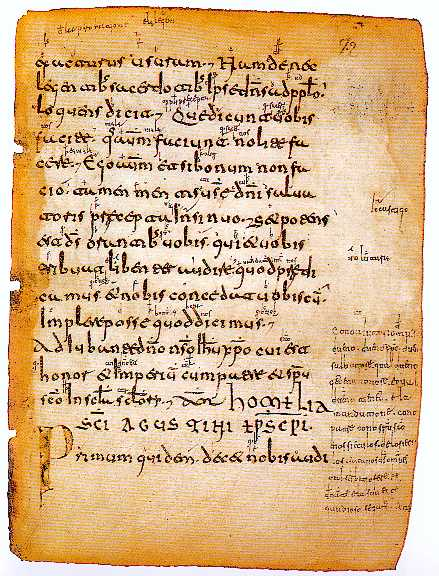

Podemos suponer que para el siglo VIII las lenguas romances primitivas ya se hablaban en la Península Ibérica, aunque no tenemos evidencia escrita de su existencia hasta el siglo X u XI. La evidencia más temprana proviene de unas acotaciones textuales conocidas como las Glosas emilianenses (véase Pountain 2001:19-27). Se trata de unas notas escritas en romance en los márgenes y entre los renglones de un códice latino, es decir, un libro manuscrito, de carácter religioso. Este códice fue hallado en el monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja), de allí su nombre.

En la época de las Glosas, la mayoría de los textos en los reinos cristianos se escribían en latín. Esta situación cambió en el siglo XIII, principalmente por la labor de Alfonso X el Sabio de Castilla, quien reinó de 1252 hasta 1284. La sede de la corte castellana en esa época se ubicaba en Toledo, una ciudad multicultural importante. Durante su reino, Alfonso X usaba el castellano como la lengua de administración. Por lo tanto, los documentos que se producían en la cancillería real se escribían en castellano, no latín, costumbre que ya había empezado durante el reino de su padre Fernando III.

Es más, el mismo rey Alfonso X fomentaba el uso del castellano en otros ámbitos letrados. Por ejemplo, continuó la tradición de la Escuela de Traductores de Toledo, un grupo de eruditos que en los siglos XII y XIII traducían obras clásicas de otras culturas, p. ej. del griego o del árabe, al latín. Pero en el scriptorium real de Alfonso X, en vez de traducir obras al latín, se acabaron traduciendo al castellano. Esto ayudó a promover el castellano como lengua de prestigio y su subsiguiente uso como lengua principal de redacción de múltiples obras historiográficas, científicas y jurídicas. Tal vez la contribución más importante de Alfonso X fue la creación, mediante este uso del castellano en textos escritos, del llamado castellano drecho, una versión más estandarizada de la lengua que se escribía utilizando una ortografía más consistente y en la que los rasgos dialectales se habían suprimido.

El siguiente gran hito en el desarrollo del español como lengua escrita y lengua de estudio fue la publicación en 1492 de la Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, un humanista sevillano y profesor universitario. La obra de Nebrija fue la primera gramática publicada de una lengua europea moderna. Se publicó durante la época del movimiento cultural conocido como el Renacimiento, el cual se marcaba por el creciente interés en las lenguas como objeto de estudio. Hasta aquel entonces, las únicas lenguas consideradas dignas de ser estudiadas eran las lenguas clásicas, como el latín y el griego. Sin embargo, esto cambia con la Gramática de Nebrija. El mismo autor defiende la utilidad de la obra ante la reina Isabel diciendo “siempre la lengua fue compañera del imperio”, sugiriendo que los nuevos pueblos vencidos podrían usar su Gramática para aprender la lengua de los vencedores (citado en Pharies 2015:123).

Del mismo modo, el Tesoro de la lengua castellana o española, publicada por Sebastián de Covarrubias en 1611, marcó otro momento importante para la historia del español al ser el primer diccionario monolingüe de la lengua. Hasta entonces los diccionarios solían ser bilingües, como el diccionario latín-español publicado por el mismo Nebrija unos cien años antes, ya que la gente no creía que fuese necesario compilar un diccionario de una lengua que todos ya hablaban (Pharies 2015:128). El diccionario de Covarrubias sirvió como base del futuro diccionario de la Real Academia Española, la institución que más ha trabajado para sentar una lengua estandarizada, tal y como se puede observar por su lema “limpia, fija y da esplendor”.

Establecida en 1713, y aprobada por el rey Felipe V en 1714, la Real Academia Española (RAE) publicó su primer diccionario de la lengua, Diccionario de la lengua castellana, entre 1726 y 1739. La primera edición, publicada en seis tomos, se conoce como el Diccionario de autoridades porque las entradas léxicas iban acompañadas por citas de varias obras consideradas “autoritarias”. Esta obra léxica de la RAE, ahora titulada Diccionario de la lengua española (DLE), se encuentra en su vigésima tercera edición, publicada en 2014. Otras obras de la RAE que prescriben el buen uso de la lengua incluyen su Ortografía, con múltiples ediciones publicadas entre 1741 y 2010, y su Gramática, publicada entre 1771 y 2010. Estas tres obras se elaboran en coordinación con las academias de la lengua española de los varios países de habla hispana, incluido Estados Unidos, desde mediados del siglo pasado. El conjunto de academias se llama Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Los eventos históricos mencionados en las secciones 1.1-1.2 se resumen en la tabla 1.1.

|

Fecha |

Evento |

|---|---|

|

218 a.C. |

Tropas romanas llegan al nordeste de la Península Ibérica |

|

218 a 202 a.C. |

Segunda Guerra Púnica |

|

202 a 19 a.C. |

Romanización de la Península Ibérica |

|

409 d.C. |

Llegada de tribus germánicas a la Península Ibérica |

|

476 |

Último emperador romano depuesto por los germánicos |

|

507 |

Comienzo de la dominación visigótica en la Península Ibérica |

|

ss. V-VI |

Formación del latín hispánico |

|

711 |

Invasión musulmana de la Península Ibérica |

|

s. VIII |

Comienzo de la Reconquista. Formación de lenguas romances peninsulares |

|

1035 |

Establecimiento de Castilla como reino |

|

1085 |

Reconquista de Toledo |

|

1212 |

Batalla de las Navas de Tolosa |

|

1236 |

Reconquista de Córdoba y luego Jaén (1246), Sevilla (1248) y Cádiz (1250-1262) |

|

1252-1284 |

Reinado de Alfonso X, El Sabio |

|

1479 |

Unión de las Coronas de Castilla y Aragón |

|

1492 |

Reconquista de Granada. Expulsión de los judíos. Llegada de Colón a América. Publicación de Gramática de la lengua castellana de Nebrija |

|

1519-1521 |

Conquista de México |

|

1532-1535 |

Conquista del imperio incaico |

|

1611 |

Publicación de Tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias |

|

1713 |

Establecimiento de la Real Academia Española |

|

1726-1739 |

Publicación del Diccionario de autoridades |

|

1800-1836 |

Guerras de Independencia en las Américas |

|

1898 |

España pierde sus últimas colonias (Cuba y las Islas Filipinas) |

1.3 La evolución del español: el léxico

Hasta aquí nos hemos ocupado de la historia externa del español: los eventos históricos, sociales y culturales que condicionaron su formación y expansión. Ahora trataremos algunos aspectos de la historia interna de la lengua. La historia interna se ocupa de los cambios que ocurren en la lengua misma. En el caso del español, se estudia el proceso de su formación a partir del latín. Es importante reconocer que todas las lenguas cambian a través del tiempo y que todos los niveles de la lengua se ven afectados: la pronunciación y el sistema de sonidos (fonética y fonología), la forma de las palabras (morfología), la estructura de las frases y oraciones (sintaxis), el significado de las palabras (semántica) y el vocabulario (léxico).

En este apartado ofreceremos un breve panorama de la historia del léxico del español. Antes que nada, hay que establecer que hay tres maneras por las cuales las palabras pueden integrarse al léxico del español. De ahí hay tres clases de palabras: 1) palabras patrimoniales, 2) préstamos y 3) palabras creadas mediante los recursos internos de la lengua (Penny 2002:284; Pharies 2015:145). El tercer grupo, que se analizará en más detalle en el capítulo 3, incluye palabras creadas por la derivación (adición de prefijos y sufijos), tales como librería (de libro) y destornillador (de tornillo), y por la composición, por ejemplo, camposanto (campo + santo). El léxico de una lengua también cambia cuando una palabra deja de usarse. Muchas palabras utilizadas en la prosa alfonsí, por ejemplo, han caído en desuso en el español general (Pharies 2015:117-118). Por lo tanto, se consideran arcaísmos léxicos. Algunos ejemplos incluyen can ‘perro’, catar ‘mirar’, dende ‘de ahí’, do ‘donde’, guisa ‘manera’, suso ‘arriba’, tornar ‘volver’ y yuso ‘abajo’ (véase Kasten y Nitti 2002).

1.3.1 Palabras patrimoniales

Las palabras patrimoniales del español son las que existían en el latín hablado y que se han mantenido en la lengua ininterrumpidamente. Estas palabras han pasado por los cambios que afectaron el sistema fonológico del latín hablado a través del tiempo. No nos ocuparemos del tema del cambio fonológico en este capítulo (véase capítulo 5), pero a continuación proveemos un ejemplo. El latín carecía de consonantes palatales, las que se articulan en la zona del paladar de la boca (véase capítulo 2). Así, el sonido de la ñ tan típica de la lengua, es decir, la que se oye en palabras como caña y España, no existía en el latín, sino que se desarrolló a partir de combinaciones como –nn– (canna > caña) y –ni– (hispania > España). Así, la palabra latina annu pasó al español como año[5]. Se considera una palabra patrimonial porque experimentó todos los cambios fonológicos normales de la lengua popular hablada. Sin embargo, la palabra relacionada anual, del latín annualis, no es una palabra patrimonial porque no sufrió todos los cambios fonológicos esperados. Anual es una palabra que se tomó prestada del latín, es decir, un latinismo o cultismo.

Cuando hay dos palabras en español que entraron a la lengua por dos vías distintas, una popular y una culta, se llama doblete. Ejemplos de dobletes incluyen caldo y cálido (del latín calidu), delgado y delicado (de dēlicātu), estrecho y estricto (de strictu), habla y fábula (de fabula), leal y legal (de lēgālis) (Penny 2002:39-40; Pharies 2015:148). De las susodichas palabras, ¿puede Ud. adivinar cuál es la palabra patrimonial (popular) y cuál es la culta? En la tabla 1.2 se proveen más ejemplos de dobletes.

|

Étimo latino |

Palabra patrimonial |

Cultismo |

|---|---|---|

|

clāmāre |

llamar |

clamar |

|

colocāre |

colgar |

colocar |

|

dīrecta |

derecha |

directa |

|

focu |

fuego |

foco |

|

līmite |

linde |

límite |

|

operariu |

obrero |

operario |

|

plēnu |

lleno |

pleno |

La gran mayoría de las palabras en español son patrimoniales. La continuidad lingüística del latín en la formación del léxico español se comprueba consultando listas de palabras comunes. De las cien palabras más frecuentes del español según Davies (2006), todas son palabras patrimoniales con la excepción de una: la palabra hasta, que es del árabe (cfr. Pharies 2015:146). El mismo fenómeno se documenta en la lista de las 1000 palabras más frecuentes en el español del siglo XXI, disponible en el corpus lingüístico CORPES XXI de la Real Academia Española. La mayoría de las palabras son patrimoniales y se encuentran ejemplos en todas las categorías léxicas. La tabla 1.3 presenta algunos de los lexemas más frecuentes. Se proveen también los étimos latinos para poder notar el parentesco lingüístico.

|

Categoría léxica |

Palabras patrimoniales |

Étimos latinos |

|---|---|---|

|

Sustantivo |

casa, hombre, mes, mujer, noche, vida |

casa, homine, mēnse, muliēre, nocte, vīta |

|

Adjetivo |

alto, largo, nuevo |

altu, largu, novu |

|

Pronombre |

yo, tú, él, ella |

egō, tū, ille, illa |

|

Verbo |

creer, estar, hacer, ir, llegar, saber |

credere, stāre, facere, īre, plicāre, sapere |

|

Adverbio |

ahora, bien, hoy, siempre, ya |

hac hora, bene, hodie, semper, iam |

|

Artículo |

el, la, los, las |

ille, illa, illōs, illās |

|

Demostrativo |

este, esta, ese, esa |

iste, ista, ipse, ipsa |

|

Posesivo |

mi, tu, su, nuestro |

meu, tuu, suu, nostru |

|

Cuantificador |

mucho, otro, todo, uno |

multu, alteru, tōtu, ūnus |

|

Preposición |

a, con, de, en |

ad, cum, de, in |

|

Conjunción |

o, si, y |

aut, sī, et |

1.3.2 Los préstamos léxicos

Como bien indica Pharies (2015:161), “la evolución del léxico de una lengua es un reflejo de la historia cultural del pueblo que la utiliza, porque un léxico tiene que adaptarse constantemente a las circunstancias históricas y las necesidades conceptuales de cada época”. Así vemos que el sistema léxico es inherentemente abierto (Penny 2002:255). Por lo tanto, la historia del léxico del español está íntimamente ligada a la historia externa de la lengua, la que hemos esbozado arriba (véase sección 1.1). Esta relación entre historia y léxico se nota sobre todo en los préstamos. Un préstamo es una palabra tomada de una lengua e incorporada en otra.

A lo largo de los siglos, el latín, y luego el español, ha tomado prestados miles de palabras y las ha incorporado al léxico de la lengua. El griego, por ejemplo, ha sido fuente tanto de préstamos en la época antigua (p. ej. los helenismos baño, cesta), como de préstamos religiosos y cultos en la época medieval (bautismo, filosofía). Muchos topónimos, o nombres propios de lugar, tanto en la Península Ibérica como en las Américas revelan esta influencia léxica (cfr. Ranson y Lubbers Quesada 2018:59-60). Incluso se supone que la palabra hispania del latín (> España) tiene un origen púnico, es decir, de los cartagineses, y significaba ‘tierra de conejos’. Otros topónimos púnicos incluyen Cádiz y Málaga. De los griegos tenemos Ampurias, de los celtas, Segovia, de las tribus germánicas, Burgos, y de los árabes, Gibraltar y Guadalquivir. También se pueden tomar prestados nombres propios de persona, como los vasquismos García, Íñigo, Sancho y los germanismos Alfonso, Elvira, Fernando, Rodrigo. Mucho más importantes, sin embargo, son los préstamos de voces comunes, los que tratamos a continuación[6].

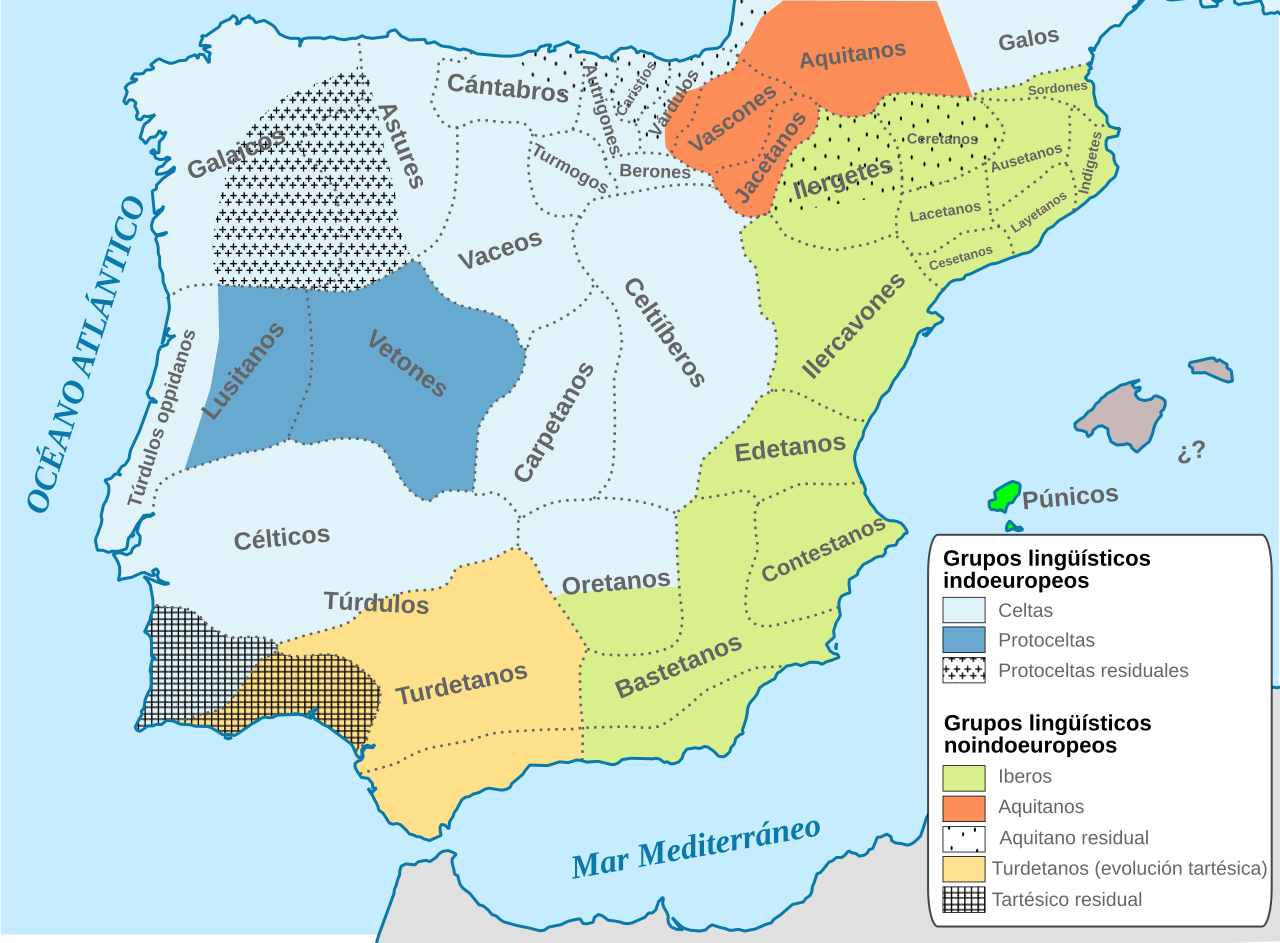

Al llegar a la Península Ibérica, los romanos se encontraron con varios pueblos que ya estaban establecidos en la zona, los más importantes de los cuales eran los celtas, los iberos y los vascos.

El céltico, una lengua indoeuropea, se hablaban en grandes zonas del centro y el oeste de la Península Ibérica, además de en otras partes del Imperio Romano, y proporcionó varios préstamos al latín. Algunos ejemplos incluyen braga, cabaña, camino, camisa, carro y cerveza.

Los iberos habitaban una zona amplia del este de la Península Ibérica, incluido el litoral mediterráneo (Pharies 2015:22-23). El vasco se hablaba en una zona mucho más amplia que la actual. No se tienen muchos datos de estas lenguas no indoeuropeas, pero pueden haber sido la fuente prerromana de varios préstamos léxicos, incluidos los siguientes: barro, charco, izquierdo, manteca, pizarra, sapo. En general, se puede ver que los préstamos de lenguas prerromanas se limitan a términos concretos referentes a la naturaleza y la vida material.

Otra fuente temprana de préstamos son las lenguas germánicas, que empezaron a hablarse en la Península Ibérica a partir del año 409 d.C. y en épocas más tempranas en otras zonas del Imperio Romano. Algunos ejemplos de germanismos incluyen banco ‘asiento’, espuela, ganar, ganso, guardar, guerra, jabón, rico, robar, ropa, tregua. Algunas palabras de origen germánico llegan al español por medio del francés antiguo, p. ej. albergue, arpa, barón, blanco, estandarte, flecha, guante, jardín, sala.

La influencia árabe en el español empieza en el año 711 con la derrota de Rodrigo, último rey godo, por los moros en la Batalla de Guadalete. Durante siete siglos el árabe era la lengua oficial de una gran zona de la Península Ibérica. Muchísimos arabismos fueron tomados prestados al español (más de 4.000 voces). El árabe era una lengua de alto prestigio durante la Edad Media debido a su superioridad cultural en campos como el arte, la música, la arquitectura, la botánica, las matemáticas, la agricultura, la medicina, las ciencias, el comercio, la vida doméstica, la vida militar. Estos campos semánticos se ven reflejados en la siguiente lista breve de arabismos (véase también capítulo 5):

|

aceite aceituna adobe aduana ajedrez albahaca albañil alberca albóndiga alcohol alfombra |

álgebra algodón almirante almohada arroba arroz azafrán azúcar azul azulejo barrio |

berenjena cénit cero jarra limón naranja ojalá tarea taza zaguán zanahoria |

¿Sabía Ud. que…?

Habrá notado que muchos arabismos empiezan con a(l). Este era el artículo definido del árabe. Como los hablantes de romance lo interpretaron como parte de la palabra, lo tomaron prestado junto con el sustantivo. Aunque parece extraño, es un fenómeno relativamente común. Lo mismo ocurrió con frases del español como el lagarto y la reata que fueron incorporadas al inglés como alligator (de el lagarto) y lariat (de la reata).

Durante el Renacimiento (siglos XV y XVI), el italiano llega a tener mucha importancia cultural. El español ha tomado préstamos de esa lengua, muchos relacionados a las artes, p. ej. la literatura, el teatro, la pintura y la música. Algunos ejemplos de italianismos incluyen acuarela, comediante, concierto, modelo, novela, ópera, payaso, piano, soneto, soprano. El italiano también fue fuente de palabras relacionadas a otros campos en los cuales Italia ejerció influencia durante los siglos XVI y XVII, como la arquitectura (balcón, fachada), la guerra (batallón, bombardear) y el comercio (bancarrota, crédito).

Como se ha mencionado anteriormente, el francés antiguo fue fuente de préstamos germánicos al español. El español también ha tomado prestadas palabras del francés en otras épocas, sobre todo durante el siglo XVIII por la importancia del francés durante la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual que abogaba por el conocimiento y el uso de la razón. Ejemplos de galicismos que datan de esa época en adelante se relacionan a varios campos semánticos (la moda, la vida militar, el hogar, la tecnología, la comida, etc.) e incluyen los siguientes: bebé, bicicleta, botella, brigada, camión, champán, coñac, flan, garaje, maquillaje, pantalón, sofá.

Al llegar a las Américas, los conquistadores, colonizadores y misioneros españoles necesitan terminología nueva para dar nombre a la nueva realidad que encuentran, incluida la fauna, la flora, los accidentes geográficos, los productos, los utensilios, las costumbres de los indígenas, etc. Pronto empezaron a usar términos indígenas, y estos luego fueron incorporados al español. Los primeros préstamos que se documentan son canoa y hamaca en los escritos de Colón (1492). Las principales lenguas de las que se tomó prestado este nuevo vocabulario eran el taíno, una de las lenguas de las Antillas; el náhuatl, la lengua principal de México; y el quechua, la lengua principal del imperio incaico. Algunos ejemplos de indigenismos se proveen a continuación (véase también capítulo 5).

- Del taíno: barbacoa, batata, cacique, canoa, hamaca, huracán, maíz, tuna, yuca

- Del náhuatl: aguacate, cacahuate, cacao, chicle, chile, chocolate, comal, coyote, guajolote, nopal, tomate

- Del quechua: alpaca, cancha, coca, cóndor, llama, pampa, papa, puma

Desde mediados del siglo XX, el inglés, sobre todo el inglés americano, llega a ser una fuente importante de préstamos al español dada su importancia en la cultura de los deportes, los medios de comunicación, la tecnología, el comercio, la moda, etc. Algunos ejemplos de anglicismos incluyen los siguientes (véase también capítulo 5):

- Los deportes: béisbol, córner, fútbol, gol, golf, penalty, tenis

- Los medios de comunicación: clip, pop, tráiler, video

- La moda, la ropa y los cosméticos: bikini, champú, loción, minifalda, pijama, suéter

- El comercio y las finanzas: inflación, mánager, marketing, turismo

- Las ciencias y la tecnología: aeropuerto, cibernética, ecología, internet, radar, robot

1.4 El español y su presente

En este apartado presentaremos una imagen de la expansión del español en la actualidad, tal y como se evidencia por su panorama demográfico y económico, por su importancia en las relaciones internacionales, por su uso en ámbitos culturales y científicos, además de su presencia en internet. Con estos datos, se comprobará el carácter verdaderamente global de la lengua[7].

1.4.1 La demografía del español

En 2022, más de 496 millones de personas tienen el español como lengua materna (Instituto Cervantes 2022:5)[8]. Por lo tanto, el español ocupa el segundo lugar mundial por número de hablantes nativos, después del chino mandarín. Cuando se suma a los hablantes nativos, los hablantes de otras competencias y los aprendices de español como lengua extranjera, se llega a 595 millones de usuarios potenciales. En este cómputo global de hablantes, el español es la tercera lengua más hablada del mundo, tras el chino mandarín y el inglés.

El español tiene estatus de lengua oficial en los siguientes veinte países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; también es la lengua oficial del territorio estadounidense de Puerto Rico (véase capítulo 5). Además de los 451 millones de hablantes nativos en los países y territorios hispanohablantes, el español se habla en países donde no es lengua oficial. Se calcula que hay unos 45 millones de hablantes nativos del español en países no hispanohablantes. Solo en los Estados Unidos hay casi 42 millones de hablantes de dominio nativo; esta cifra no incluye a los puertorriqueños residentes en la isla (Instituto Cervantes 2022:9). De hecho, se calcula que para 2060 los Estados Unidos ocupará el segundo lugar mundial en número de hispanohablantes, después de México (véase capítulo 6).

1.4.2 El español y la economía

La potencia económica de una lengua se mide teniendo en cuenta, entre otros factores, su número de hablantes, su extensión geográfica, el número de países en los que tiene estatus oficial y la capacidad de compra de sus hablantes (Instituto Cervantes 2022:23-24). Por eso, no es de sorprender que el español ocupe el tercer lugar en cuanto a su contribución al producto interior bruto (PIB) mundial, después del inglés y el chino mandarín. De hecho, el conjunto de hablantes del español genera alrededor del 9 % del PIB mundial. Muy importantes para estos cálculos son los hispanohablantes en los Estados Unidos, cuyo poder de compra es superior al de España y México.

El español también tiene mucha influencia en el comercio internacional. En lo económico, la lengua es un recurso cultural que reduce los costes de transacción entre países que comparten la misma lengua. Esto se explica porque la lengua común sirve como “puente”, basado en lazos culturales e históricos compartidos, que acorta la distancia psicológica entre individuos y países, creando así más confianza entre ellos (Jiménez y Narbona 2014:70-71). Es por eso que las exportaciones bilaterales entre países que tienen el español como lengua oficial son cuatro veces superiores en comparación a las transacciones entre países no hispanohablantes (Instituto Cervantes 2022:31).

Otro factor importante para el poder económico de una lengua es el mercado que gira alrededor de la enseñanza de esa lengua. A nivel mundial, el español es el cuarto idioma más estudiado como lengua extranjera, por detrás del inglés, el francés y el chino mandarín. Se calcula que hay más de 24 millones de alumnos que estudian el español como lengua extranjera. Los países con más números de estudiantes del español son los Estados Unidos (8 millones) y Brasil (5 millones) (Instituto Cervantes 2022:14). Según datos publicados por el American Councils for International Education y la Modern Language Association, el español es, con diferencia, la lengua extranjera más estudiada en Estados Unidos. A nivel universitario en el año 2016, hubo cuatro veces más estudiantes de español que estudiantes de francés, el segundo idioma extranjero más estudiado en el país (cfr. Looney y Lusin 2019:32).

Siguiendo con este tema de la “economía de la lengua” (cfr. García Delgado y Loureda 2014a), otro sector en que el español tiene importancia internacional es en el llamado turismo idiomático, es decir, el mercado asociado con el estudio del español como lengua extranjera en el extranjero (es decir, language study abroad, en inglés). Este sector se ha visto afectado por la pandemia COVID-19. Antes de la pandemia, el español contaba con unos 285.000 alumnos anuales, siendo el segundo idioma más estudiado en el contexto extranjero. En primer lugar se encontraba el inglés, cuyo ámbito anglófono acogía 1,4 millones de estudiantes para realizar cursos de lengua (Instituto Cervantes 2022:37).

1.4.3 El español en las relaciones internacionales

Como se ha establecido con lo dicho anteriormente, el español es una lengua con importancia global. Esto se evidencia examinando el uso de la lengua en organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.

El español es una de las seis lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, un organismo internacional con 193 estados miembros. Las otras lenguas oficiales son el árabe, el chino, el francés, el inglés y el ruso. Por ser lengua oficial de la ONU, el español puede usarse en todas las reuniones formales convocadas por la organización. Además, todos los discursos pronunciados en español tienen que ser interpretados a las otras lenguas oficiales, y así también traducidos los documentos escritos en español. En la práctica, el español es el tercer idioma más usado en la ONU, tras el inglés y el francés (véase Fernández Vítores y García 2014).

La Unión Europea es una organización de carácter multilingüe con 24 lenguas oficiales, siendo una de ellas el español. Estos idiomas representan las 28 naciones que formaban parte de la UE antes del brexit. Actualmente, la UE-27 solo cuenta con tres lenguas de trabajo oficiales: el inglés, el francés y el alemán. Estas son las lenguas que pueden utilizarse en la Comisión Europea, la que representa el poder ejecutivo dentro de la UE. Con todo, tomando en cuenta las traducciones que se hacen a las distintas lenguas oficiales de la UE, el español es el cuarto idioma más utilizado en general (Instituto Cervantes 2022:53-54). Será interesante ver el papel futuro del español en esta organización internacional tras la salida del Reino Unido.

Otro foro internacional importante para el español es la Organización de los Estados Americanos, un organismo que promueve la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo de los países miembros. Establecido en 1948, hoy incluye 35 países independientes de las Américas (véase página web: https://www.oas.org/es/). El español es la lengua más utilizada en la OEA, que cuenta con otros tres idiomas oficiales: el inglés, el francés y el portugués (Fernández Vítores y García 2014:129).

Exploremos

Según un análisis del Instituto Cervantes (2022:43-44), el español es el tercer idioma más importante en el ámbito internacional, después del inglés y del chino. Este cálculo está basado en varios indicadores que incluyen el número de países en que se habla la lengua, las exportaciones que esos países hacen, el estatus de la lengua en la ONU (traducciones, oficialidad), su número de hablantes y, por último, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las poblaciones que utilizan tal lengua. El IDH mide el nivel de desarrollo de cada país, tomando en cuenta factores como la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita.

1.4.4 El español en la cultura y la ciencia

Como cualquier otra industria, las industrias culturales y creativas (literatura, teatro, cine, música, etc.) representan una fuente importante de ingresos económicos de un país. Según Santos Redondo y Piedras (2014:92), solo hay unas cuantas lenguas que juegan un papel importante en la economía de la cultura. Los autores clasifican el inglés, la lengua más importante en las industrias culturales, como lengua “hipercentral”. En el segundo rango están las lenguas “centrales”: el francés, el alemán, el español y el italiano. Por último, el ruso, el hindi y el chino, ocupan el tercer rango y constituyen las lenguas “periféricas”.

Como lengua central de cultura, el español juega un papel bastante importante en la producción cinematográfica, aunque a gran distancia del inglés. Entre los quince principales países productores de películas a nivel mundial en el 2017, había tres países hispanohablantes: España, Argentina y México (Instituto Cervantes 2022:41-42). México tiene una larga tradición de producción cinematográfica. Es de notar el éxito que han tenido directores mexicanos en los Premios Óscar de los Estados Unidos en los últimos años, en películas de lengua inglesa por la mayor parte. Estos directores, conocidos como “los tres amigos”, son Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro.

En cuanto a la producción científica en español, la proyección internacional que caracteriza la producción cultural hispana (literatura, música, pintura, etc.), no se manifiesta de igual modo en el ámbito de la ciencia (Instituto Cervantes 2022:64). Esto se debe, principalmente, al hecho de que la comunidad científica internacional ha adoptado el inglés como lingua franca. Esto significa que utilizan el inglés para difundir sus resultados en textos científicos. Así, la producción de textos de carácter científico en inglés es ocho veces superior a la del español. Con todo, el español ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a su uso en la publicación de textos de esa índole. Las disciplinas en la que más se destaca el papel del español incluyen la paleontología, la micología, la arqueología y la medicina (76). ¿Sabe Ud. cuál es el enfoque de las tres primeras disciplinas mencionadas?

1.4.5 El español en internet y en las redes sociales

Cerramos esta exposición sobre la presencia global del español en la actualidad con un breve panorama de su uso en la red. Los siguientes datos resumen perfectamente la cuestión (Instituto Cervantes 2022:82-83):

- El 7,9 % de los usuarios de la red se comunica en español.

- Después del inglés y del chino, el español es la tercera lengua más utilizada en internet.

- Más del 70 % de las personas que habitan en los países hispanohablantes tienen acceso a internet.

- En la mayoría de las plataformas digitales, como Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Wikipedia, etc., el español es la segunda lengua más utilizada.

- La comunidad hispana estadounidense prefiere consumir y crear contenidos digitales en español en lugar de en inglés.

- En Estados Unidos, los usuarios de LinkedIn cada vez utilizan más el español como activo profesional fuera del ámbito hispanohablante.

El uso del español en internet ha experimentado un aumento drástico en las últimas dos décadas, un crecimiento del 2411 %. Esto se debe, sin duda, a la incorporación a la red de usuarios hispanoamericanos.

Este aumento de la presencia del español en internet fue ayudado, además, por el nuevo espacio creado por las redes sociales y por la popularización de la llamada “cuarta pantalla” (el teléfono móvil) (Sánchez y Pauer González 2014:139). De hecho, entre los 30 países con más cibernautas, ocho son de habla hispana. Sánchez y Pauer González (2014:145) también llaman la atención sobre un punto importante relacionada al uso de la lengua en internet, recordándonos que este uso facilita la difusión del cambio lingüístico, haciendo que los usuarios puedan adoptar innovaciones casi instantáneamente. De ahí, tenemos palabras nuevas como el inglés selfie, usada por primera vez en 2002 y denominada la “palabra del año” en 2013 por el diccionario Oxford (Ranson y Lubbers Quesada 2018:25-26). Este neologismo ha generado selfi o autofoto en español.

Resumen

El español es una lengua romance, es decir, una lengua que desciende del latín. El latín fue llevado a la Península Ibérica en boca de conquistadores y colonizadores romanos a partir de 218 a.C., año que marca el comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Después de ser colonia del vasto Imperio Romano por varios siglos, Hispania experimentó incursiones de pueblos germánicos en los siglos V-VI. Posteriormente, la península sufrió la invasión musulmana en 711. La presencia árabe en España duró hasta 1492, año de la reconquista de Granada.

Los orígenes del español moderno se remontan al territorio de Castilla. Desde su zona original, el castellano se expandió como consecuencia de su papel en la Reconquista, llegando a nuevas regiones de la Península Ibérica y adquiriendo más prestigio lingüístico. Para mediados del siglo XIII, el castellano se hablaba en una zona amplia de la Península y se usaba como la lengua de administración del rey Alfonso X. Bajo el patrocinio de los Reyes Católicos, el español se expande en nuevas direcciones, llegando a las Américas en 1492. Para principios del siglo XVI, el español es lengua de imperio. Esta historia se percibe en la evolución del vocabulario del español. Aunque el léxico del español se compone principalmente de voces patrimoniales, es decir, palabras que descienden del latín, ha experimentado influencias de otras culturas en su formación, desde los pueblos prerromanos hasta la influencia contemporánea del inglés.

Hoy en día el español es una lengua global que cuenta con unos 500 millones de hablantes nativos, ocupando el segundo lugar mundial después del chino mandarín. Ocupa el tercer lugar mundial en número de usuarios potenciales (unos 595 millones de personas), tras el chino y el inglés. El español tiene el estatus de lengua oficial en veinte países y el territorio de Puerto Rico. Además de estos datos demográficos, la importancia internacional del español se comprueba por su protagonismo en la economía y en las relaciones diplomáticas y por su presencia en las esferas culturales y científicas.

Lista de términos útiles

|

anglicismo arabismo arcaísmo astur-leonés castellano catalán cultismo (latinismo) doblete galicismo gallego-portugués germanismo helenismo historia externa historia interna |

indigenismo italianismo judeo-español (ladino, sefardí) lengua romance léxico mozárabe navarro-aragonés neologismo palabra patrimonial préstamo prestigio lingüístico topónimo vascuence (vasco, euskera) vasquismo |

Práctica

A. Definiciones. Escriba una definición para cada uno de los términos que se proveen a continuación e incluya un ejemplo cuando sea posible.

- anglicismo

- arabismo

- arcaísmo

- cultismo (latinismo)

- doblete

- galicismo

- germanismo

- historia externa

- historia interna

- indigenismo

- italianismo

- lengua romance

- neologismo

- palabra patrimonial

- topónimo

- vasquismo

B. Línea temporal. Dibuje una línea temporal como la que se incluye abajo. Coloque un “cero” (0) para marcar el comienzo de la era cristiana, es decir, la separación entre las fechas “antes de Cristo” y las “después de Cristo”. Luego coloque las fechas para los acontecimientos históricos que se presentan a continuación.

- llegada de los romanos a la Península Ibérica

- final de la romanización de la Península Ibérica

- caída del Imperio Romano

- llegada de tribus germánicas a la Península Ibérica

- invasión musulmana

- establecimiento del reino de Castilla

- reconquista de Toledo

- reconquista de Granada

- expulsión de los judíos

- primer viaje de Cristóbal Colón

- reinado de Alfonso X

- publicación de Gramática de la lengua castellana

- publicación de Tesoro de la lengua castellana o española

- establecimiento de la Real Academia Española

C. Mapa de España. Consulte un mapa de España en internet y coloque en el mapa de la figura 1.12 los nombres de la siguiente lista de topónimos.

- Ampurias (hoy en día ruinas)

- Cartagena

- Cádiz

- Granada

- Madrid

- río Duero

- río Ebro

- río Guadalquivir

D. El castellano. El término castellano puede referirse a diferentes variedades lingüísticas según la época y el contexto. Busque definiciones de castellano en el Diccionario de la lengua española de la RAE (https://dle.rae.es/) y apunte tres definiciones lingüísticas (lengua, dialecto, variedad) distintas.

E. “Limpia, fija y da esplendor”. Complete las actividades que se incluyen abajo.

- Se ha dicho que el lema de la Real Academia Española, “Limpia, fija y da esplendor” es imposible de traducir al inglés. ¿Qué aproximación ofrecería usted del lema en inglés? ¿Cree usted que una lengua puede ser fijada?

- Vea este video de YouTube en el que se parodia el lema de la RAE. ¿Cuál es el mensaje del video? ¿Qué opina usted de ese mensaje?

F. Página de la Real Academia Española. La página web de la RAE es una fuente muy rica de información y recursos. Pase por lo menos cinco minutos investigando la página. ¿Qué encontró en el menú? ¿Qué encontró en la sección de recursos (busque el icono del libro abierto)? ¿Qué recursos le parecieron más útiles?

G. CORPES XXI. Consulte la lista de las 1000 palabras más frecuentes del español en CORPES XXI. ¿Cuál es el sustantivo más común? ¿El adjetivo? ¿La forma verbal? ¿El adverbio? (Las siguientes abreviaturas se usan en la lista: N: sustantivo, A: adjetivo, V: verbo, R: adverbio.)

H. Dobletes, etc. Complete las actividades que se incluyen abajo.

- Consulte la siguiente lista de dobletes y determine cuál es la palabra patrimonial (popular) y cuál es la culta. Después apunte algunas diferencias entre las formas de las palabras. ¿Note también diferencias de significado?

-

- caldo y cálido, de calidu

- delgado y delicado, de dēlicātu

- estrecho y estricto, de strictu

- habla y fábula, de fabula

- leal y legal, de lēgālis

- ¿Puede usted adivinar cuál es la palabra popular del español que desciende de las siguientes palabras del latín?

-

- clave >

- frīgidu >

- nocte >

- opera >

- schola >

- vīta >

I. Campos semánticos. Consulte la lista de arabismos de sección 1.3.2 y escoja una palabra para cada uno de los siguientes campos semánticos.

- la arquitectura/la construcción

- la botánica/la agricultura

- las matemáticas

- las ciencias

- el comercio

- la vida doméstica

- la vida militar

J. La etimología. Complete el siguiente cuadro con la información pedida. Para los orígenes etimológicos de las voces, consulte el Diccionario de la lengua española de la RAE (https://dle.rae.es/).

|

Palabra |

Origen etimológico |

Palabra que usa Ud. (si es distinta) |

Origen etimológico |

|---|---|---|---|

|

ají |

|

|

|

|

ananás |

|

|

|

|

maní |

|

|

|

|

palta |

|

|

|

|

pavo |

del latín |

|

|

K. Investigación. Escoja un país latinoamericano y haga una investigación preliminar, buscando la información que se presenta a continuación.

- ¿Se usa español o castellano para referirse a la lengua del país?

- ¿Cuáles son las ciudades principales del país?

- Apunte algunas notas sobre la historia colonial del país (año de asentamiento, exploradores, datos de su administración, etc.).

- ¿Cuál es el Índice de Desarrollo Humano del país?

- ¿Cuáles son sus industrias más importantes?

- ¿De qué organizaciones internacionales es miembro?

Apliquemos

A. El estudio del español: autoevaluación. Reflexione sobre las siguientes preguntas y explique en unas 150 palabras.

- ¿Por qué decidió Ud. estudiar español?

- ¿Qué factores influyeron en su decisión?

- ¿Es importante para usted el hecho de que el español sea una lengua global?

- ¿Deben los estudiantes del español aprender sobre la historia de la lengua? ¿Por qué sí o por qué no?

B. Preferencias lingüísticas. Piense en las siguientes actividades y determine si prefiere ejercerlas en inglés, en español o en los dos idiomas. Si las ejerce en los dos idiomas, indique un porcentaje para cada uno, p. ej. 50 % en inglés y 50 % en español.

- Leer o escuchar noticias (en la tele, en internet, etc.)

- Escuchar música

- Leer libros

- Ver la televisión

- Ver películas

- Escribir correos electrónicos

- Escribir mensajes de texto

- Consumir (crear, leer) información en plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter

Referencias

American Councils for International Education. 2017. The National K-12 Foreign Language Enrollment Survey Report. Washington, DC: American Councils for International Education. https://www.americancouncils.org/sites/default/files/FLE-report-June17.pdf.

Azevedo, Milton M. 2009. Introducción a la lingüística española. 3a ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

CORPES XXI. Real Academia Española. Banco de datos (CORPES XXI). Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES). http://www.rae.es.

Davies, Mark. 2006. A Frequency Dictionary of Spanish: Core Vocabulary for Learners. Nueva York: Routledge.

Fernández Vítores, David y Aldo J. García. 2014. “El español en las relaciones internacionales”. En García Delgado y Loureda (coords.), 121-134.

García Delgado, José Luis y Óscar Loureda. 2014a. “Introducción”. En García Delgado y Loureda (coords.), 7-16.

García Delgado, José Luis y Óscar Loureda, coords. 2014b. “Demografía, economía y política del español”. Sección temática, Revista Internacional de Lingüística Iberamericana 12(2).

Instituto Cervantes. 2022. “El español: una lengua viva. Informe 2022”. Madrid: Instituto Cervantes. https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2022.pdf.

Jiménez, Juan Carlos y Aránzazu Narbona. 2014. “Comercio y distancia lingüística: el español en la internacionalización empresarial”. En García Delgado y Loureda (coords.), 61-85.

Kasten, Lloyd A. y John J. Nitti, dirs. 2002. Diccionario de la prosa castellana del Rey Alfonso X. 3 vols. Nueva York: Hispanic Seminary of Medieval Studies.

Lapesa, Rafael. 1981. Historia de la lengua española. 9a ed. Madrid: Gredos.

Looney, Dennis y Natalia Lusin. 2019. Enrollments in Languages Other Than English in United States Institutions of Higher Education, Summer 2016 and Fall 2016: Final Report. Nueva York: Modern Language Association of America. https://www.mla.org/content/download/110154/file/2016-Enrollments-Final-Report.pdf.

Muñoz-Basols, Javier, Nina Moreno, Inma Taboada y Manel Lacorte. 2017. Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica. Londres: Routledge.

Penny, Ralph. 2002. A History of the Spanish Language. 2a ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Pharies, David A. 2015. Breve historia de la lengua española. 2a ed. Chicago: University of Chicago Press.

Pountain, Christopher J. 2001. A History of the Spanish Language through Texts. Londres: Routledge.

Ranson, Diana L. y Margaret Lubbers Quesada. 2018. The History of Spanish: A Student’s Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Sánchez, Mercedes y María Gabriela Pauer González. 2014. “El español y las tecnologías de la comunicación: el español en la Red”. En García Delgado y Loureda (coords.), 135-153.

Santos Redondo, Manuel y Ernesto Piedras. 2014. “Las industrias culturales en español”. En García Delgado y Loureda (coords.), 87-103.

Figuras y créditos

Figura 1.1 El Imperio Romano (área de máxima expansión, siglo II d.C.)

- Imperio Romano Año 117 d.C. de Uricim55, licenciada bajo CC BY-SA 3.0

Figura 1.2 Conquista romana de Hispania

- Invasión de Hispania por los romanos de NACLE, licenciada bajo CC BY-SA 4.0

Figura 1.3 El acueducto de Segovia, construido por los romanos en el siglo II d.C.

- Acueducto de Segovia de David Coral Gadea, licenciada bajo CC BY-SA 3.0 ES

Figura 1.4 Reino visigodo hacia 700

- Las provincias visigodas en el siglo VII de Medievalista, licenciada bajo CC BY-SA 4.0

Figura 1.5 Península Ibérica hacia 1037

- Mapa de la Península Ibérica en 1037 de Crates, licenciada bajo CC BY-SA 4.0

Figura 1.6 Laúd

- Spaanse Laud de Arent, licenciada bajo CC BY-SA 4.0

Figura 1.7 Tramos del Camino de Santiago

- Camino Francés de Paulusburg, licenciada bajo CC BY-SA 4.0

Figura 1.8 La expansión del castellano

- El castellano medieval, licenciada bajo CC BY-SA 3.0

Figura 1.9 Los viajes de Cristóbal Colón

- Mapa de los viajes de Cristóbal Colón de Ricardo Ingelmo Casado, licenciada bajo CC-BY-NC-SA 2.5 ES

Figura 1.10 Glosas emilianenses (fol. 72r del Códice Emilianense 60)

- Página 72 del Códice Emilianense 60 de San Millán de la Cogolla de Yonderboy, a través de Wikimedia Commons, forma parte del dominio público

Figura 1.11 España prerromana

- Ethnographic Iberia 200 BCE de Rowanwindwhistler, licenciada bajo CC BY-SA 4.0

Figura 1.12 Mapa de España en blanco

- Mapa territorios España de HansenBCN, a través de Wikimedia Commons, forma parte del dominio público

- Las fuentes consultadas para este resumen histórico del español (secciones 1.1 y 1.2) incluyen Lapesa 1981, Penny (2002: 1-33), Azevedo (2009:4-16), Pharies 2015 y Ranson y Lubbers Quesada 2018, además de notas de los cursos de Historia de la Lengua Española impartidos por Ray Harris-Northall (†) en la Universidad de Wisconsin-Madison. Los estudios individuales y las fuentes adicionales se citan debidamente. Los créditos para las imágenes se proveen al final del capítulo. ↵

- Algunas excepciones incluyen el finlandés, el húngaro y el vasco. ↵

- Usamos Asturias-León para el reino durante esta época primitiva. Más tarde se conoce como el reino de León. El reino de León y el reino de Castilla se unen en 1230 bajo Fernando III (el Santo). ↵

- Algunos autores, como Pharies (2015), citan la fecha de 1004 para la creación del reino de Castilla. ↵

- En general, presentamos los étimos latinos de sustantivos sin la consonante final, p. ej. annu, en vez de annus (nom.) o annum (acus.). Lo mismo ocurre con los adjetivos, p. ej. altu, salvo los de tipo fortis, grandis, etc. ↵

- La fuente principal de esta discusión de los préstamos, incluidas las listas de ejemplos, es Penny (2002:255-284). Se ha comparado la información de Penny con la de Pharies 2015 y Ranson y Lubbers Quesada 2018. ↵

- Las fuentes principales utilizadas en este apartado son Instituto Cervantes (2022) y “Demografía, economía y política del español”, un conjunto de artículos coordinado por García Delgado y Loureda (2014b). Los estudios individuales se citan debidamente. Los datos específicos, p. ej. cifras demográficas, se sacan principalmente del Instituto Cervantes, por ser los más actuales. ↵

- Instituto Cervantes (2022) distingue tres tipos de hablantes: Grupo de Dominio Nativo (GDN), Grupo de Competencia Limitada (GCL) y Grupo de Aprendices de Lengua Extranjera (GALE). Así, la comunidad lingüística, o el grupo de usuarios potenciales (GUP), consiste en los miembros del GDN, más los miembros del GCL y del GALE: GUP = GDN + (GCL + GALE). Nosotros preferimos usar el término Grupo de Otras Competencias en vez de Grupo de Competencia Limitada. El Grupo de Otras Competencias incluye a los extranjeros de lengua materna no española residentes en países hispanohablantes y a los hablantes de español de segunda y tercera generación en comunidades bilingües. Cfr. Moreno Fernández (2014:23). ↵

1. dialecto romance originario de Castilla, del que fundamentalmente proviene el español; 2. variedad del español que se habla en el centro y norte de España; 3. lengua española (sinónimo de español)

idioma derivado del latín

estima social asociada con una variedad, sus rasgos lingüísticos y/o sus hablantes

lengua sin filiación demostrada que se habla en el País Vasco y en partes de Navarra

véase vasco

véase vasco

lengua romance que hablaban los cristianos en la España musulmana

antigua lengua romance de la que derivan el gallego y el portugués

1. dialecto romance que se hablaba en Asturias y en el antiguo reino de León; 2. lengua romance que se habla principalmente en el noroeste de España

1. dialecto romance que se hablaba en Navarra y Aragón; 2. lengua romance que se habla principalmente en el norte de Aragón

1. dialecto romance que se hablaba en los condados catalanes; 2. lengua romance que se habla en Cataluña y en otros dominios de la antigua corona de Aragón

1. dialecto antiguo del español hablado por los judíos españoles; 2. variedad del español que hablan los sefardíes, principalmente en Israel, Asia Menor y los Balcanes, caracterizada por conservar muchos rasgos del español del siglo XV

véase judeo-español

véase judeo-español

los eventos históricos, sociales y culturales que condicionan la formación y expansión de una lengua

los cambios lingüísticos que afectan la evolución de una lengua en su sistema de sonidos, gramática y vocabulario

1. vocabulario o conjunto de palabras de una lengua; 2. relativo al vocabulario

palabra o expresión que ha caído en desuso

palabra transmitida por vía popular

véase cultismo

préstamo tomado del latín

dos palabras con un mismo origen etimológico (en el caso del español, del latín), una de transmisión patrimonial y otra de transmisión culta

palabra tomada de una lengua e incorporada en otra

préstamo tomado del griego

nombre propio de lugar

préstamo tomado del vascuence

préstamo tomado del alemán

préstamo tomado del árabe

préstamo tomado del italiano

préstamo tomado del francés

préstamo tomado de una lengua indígena de las Américas

préstamo tomado del inglés

vocablo nuevo en una lengua