2 Capítulo 2: La ortografía y los sonidos del español

Objetivos

Este capítulo consiste en una descripción de los sonidos principales del español y las reglas ortográficas que sirven para representar estos sonidos. El estudiante aprenderá sobre los siguientes temas:

- la producción de los sonidos principales del español

- la descripción de los sonidos principales del español

- algunos contrastes entre los sistemas de sonidos del español y del inglés

- la diferencia entre sonido (fono) y letra (grafema)

- la relación entre los sonidos del español y sus reglas ortográficas

- algunas pronunciaciones dialectales del español

- la división de palabras del español en sílabas

- las reglas de acentuación del español

2.1 Introducción a la ortografía del español

La ortografía de una lengua es el conjunto de normas que regulan su escritura (DLE, s.v.). El sistema ortográfico del español es una herencia de la tradición latina. Ha tenido diferentes manifestaciones a través de la historia de la lengua. Por ejemplo, en la Edad Media y en los Siglos de Oro, las palabras como así, fuese, paso se escribían con -ss- doble (assí, fuesse, passo) y ahora se escriben con s sencilla. En general, la escritura es un sistema que las culturas letradas desarrollan para representar el lenguaje visualmente. Existen tres sistemas básicos: el ideográfico (como el chino), el silábico (como el amárico, de Etiopía) y el alfabético (como el español) (RAE 2010:3-4). Las reglas ortográficas de las lenguas que utilizan el sistema alfabético difieren entre sí, incluso entre las que emplean el sistema del alfabeto latino, como el inglés y el español, para poner dos ejemplos. Como hemos explicado en el capítulo 1, desde el siglo XVIII la institución que determina las reglas ortográficas del español es la Real Academia Española (RAE), en colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) desde mediados del siglo XX. La obra que resume las normas para la representación gráfica del español es la Ortografía de la lengua española, que ha sido actualizada en 2010[1]. Aquí nos enfocaremos en cuatro aspectos del sistema ortográfico del español: las letras, los dígrafos, la tilde y la diéresis.

Exploremos

Haga una breve investigación de la historia de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) en su página web: https://www.asale.org/. Apunte algunos datos (3-5) para compartir con los compañeros de clase.

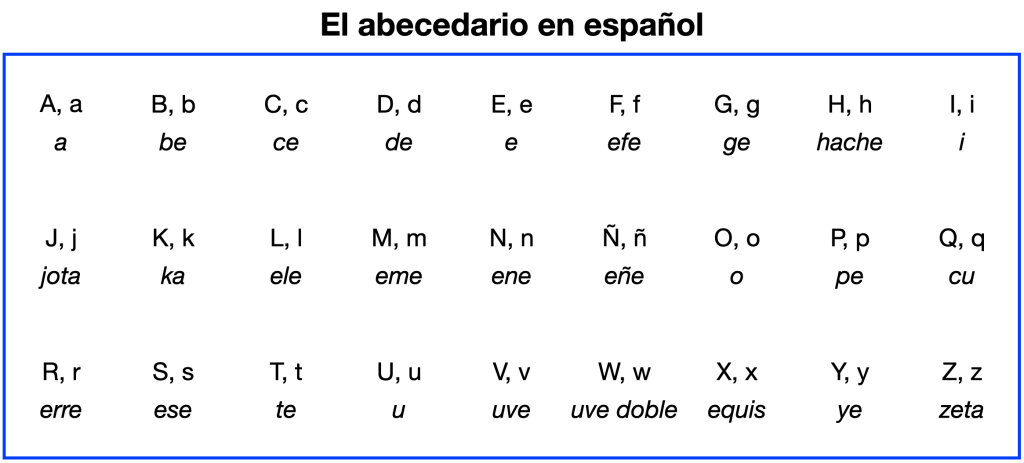

El abecedario (o alfabeto) del español consiste en una serie ordenada de sus letras (DLE, s.v. abecedario), también conocidas como grafemas. Incluye estas 27: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Desde 2010, los signos ch y ll se excluyen del abecedario por tratarse de dígrafos y no letras (RAE 2010). Los dígrafos son combinaciones de dos letras o grafemas que representan un solo sonido. El dígrafo ch del español representa el sonido [ʧ], como en la palabra chico. Es resumidas cuentas, los dígrafos ch y ll siguen usándose en el sistema gráfico del español pero no se consideran letras del abecedario. Otros dígrafos del español incluyen gu, rr y qu.

Desde 2010, la RAE aboga por el uso de un nombre común para las letras del abecedario, como se ve a continuación:

Algunos de los grafemas del cuadro se conocen por otros nombres en el ámbito hispánico, incluyendo las letras b y v, la w y las letras y e i (RAE 2010:69-72). En España el nombre para la letra v es uve; en Latinoamérica se denomina más comúnmente ve. Por el hecho de que el nombre be (para la letra b) y el nombre ve (para la letra v) se pronuncian exactamente igual, se emplean diferentes frases para distinguir entre b y v, como be larga y be grande para b, y ve chica y ve corta para v. La letra w tiene varios nombres: uve doble, ve doble, doble uve, doble ve y doble u (este último, por influencia del inglés double u). La denominación tradicional para la letra y es i griega, nombre que el español heredó del latín. El nombre ye se creó en la segunda mitad del siglo XIX para ajustar el nombre de la letra con el patrón de la mayoría de las consonantes (letra + vocal e, p. ej. be, ce, de). Por último, la letra i a veces se llama i latina para distinguirla de la letra y cuando se refiere a esta última por su nombre tradicional de i griega.

Otro signo importante del sistema de la ortografía del español es la tilde (´) o acento ortográfico. Se coloca por encima de la vocal tónica de ciertas palabras (p. ej. árbol, colibrí, leonés, nación) para ayudar en la correcta pronunciación de las mismas, además de servir como manera de distinguir entre dos palabras con ortografía idéntica (p. ej. el pronombre te y el sustantivo té). Las reglas de acentuación se presentarán abajo (véase sección 2.4.2). Por último la diéresis (¨) es un signo ortográfico que se coloca sobre la u en las secuencias gue, gui para indicar que la u representa un sonido y que por lo tanto debe pronunciarse. Se puede apreciar la función de la diéresis al contrastar la pronunciación de la secuencia gui en guitarra [gi] frente a pingüino [gu̯i]. Algunas palabras importantes en el estudio del español que tienen diéresis son bilingüe y lingüística[2].

|

¡Qué bonita es la vergüenza! Mucho vale y poco cuesta. |

2.2 Los sonidos del español

Como se ha indicado arriba, la ortografía alfabética es un sistema que intenta representar el lenguaje mediante el uso de grafemas. En contraste con el inglés, el sistema ortográfico del español tiene una equivalencia más estrecha entre grafemas y sonidos, pero aun así no es un sistema perfecto. Podemos ilustrar esta idea con el ejemplo de la letra c. Si el sistema del español fuera perfecto, la letra c solo representaría un sonido. Las palabras casa [k] y cemento [s] (o [θ] en España) revelan que este no es el caso. Pongamos un ejemplo al revés: con un sistema perfecto el sonido [k] solo se escribiría de una manera. Las palabras casa, queso, kilo revelan que hay tres maneras distintas de representar el sonido [k] ortográficamente.

Dada la incapacidad de representar los sonidos de las lenguas con grafemas no ambiguos, los lingüistas han creado sus propios alfabetos cuyos símbolos sirven para representar los sonidos con más precisión. El más usado actualmente es el Alfabeto Fonético Internacional (AFI), que fue creado en el siglo XIX[3]. Emplearemos los símbolos del AFI en nuestra descripción de los sonidos del español. Describiremos los sonidos según su manera de producirse, o articularse, que es el campo de la fonética articulatoria. Antes conviene explicar algunos términos.

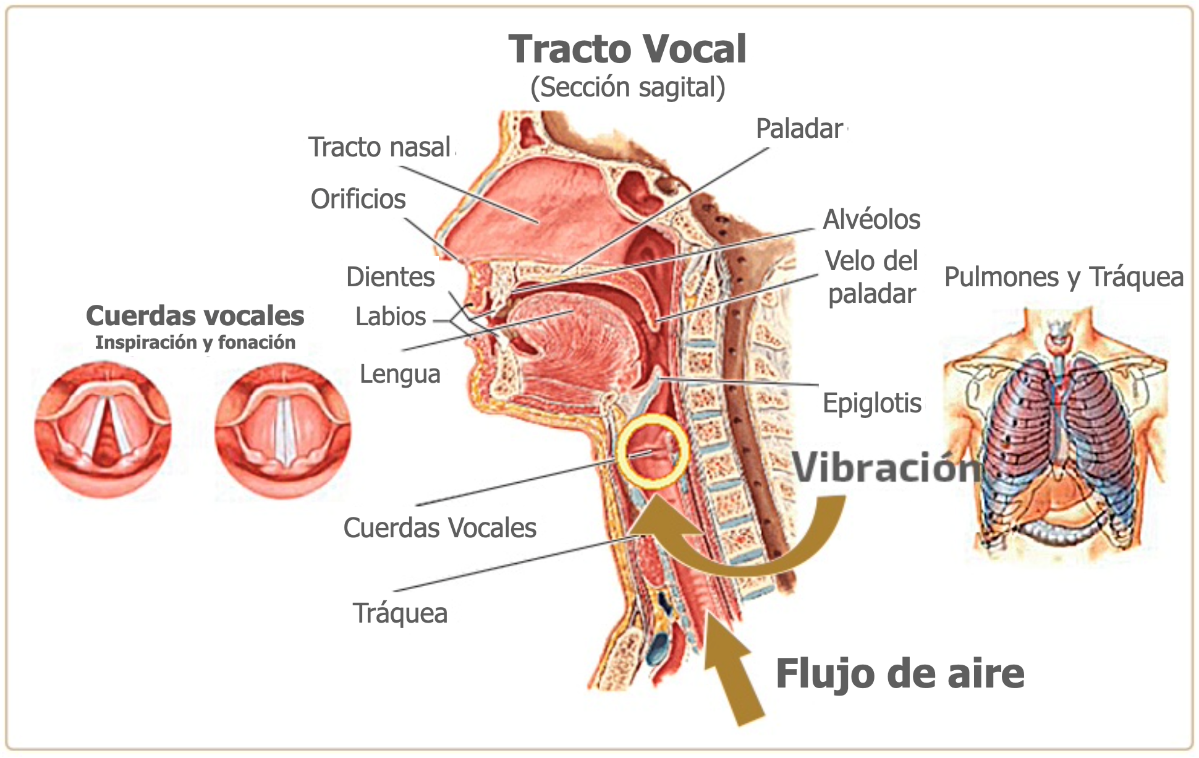

Primero, hay que entender que los sonidos se generan mediante un conjunto de órganos, el aparato fonador, que intervienen en la producción de los sonidos al ser espirado el aire de los pulmones durante la respiración (Muñoz-Basols et al. 2017:66-67). Para ilustrar esta idea, se incluye un dibujo del aparato fonador en la figura 2.2.

El estudio de los sonidos de la lengua es el campo de la fonética. Los sonidos de una lengua, también llamados fonos, se agrupan en unidades que se llaman fonemas. Un fonema es un concepto abstracto que representa un punto de contraste en el sistema de sonidos de una lengua dada (Azevedo 2009:77). Cada lengua tiene un sistema de fonemas que utiliza para crear palabras, y los fonemas sirven para crear significados distintos. En otras palabras, un fonema es una unidad mínima distintiva de sonidos. Por ejemplo, los fonemas /p/ y /b/ del español representan puntos de contraste porque son capaces de distinguir significados: peso con /p/ no es lo mismo que beso con /b/. Los fonemas mismos se realizan mediante sus alófonos, que son las manifestaciones concretas de aquellos. El fonema /p/ solo tiene un alófono en español: [p]. El fonema /b/ tiene dos: [b] y [β]. Si se presta atención a la pronunciación de la palabra bebé, se nota que los sonidos representados por la primera y la segunda b no son idénticos: la primera se pronuncia con los labios cerrados mientras que la segunda se pronuncia con los labios entreabiertos, lo cual se representa en la transcripción fonética con los símbolos [b] para la primera y [β] para la segunda: bebé [be.βé].

Es importante señalar que aunque los alófonos [b] y [β] tienen diferencia de sonido, no son fonemas en el español moderno porque no sirven para distinguir significado. Por ejemplo, el fonema /b/ en un burro [b] y el burro [β], aunque se manifiesta en dos sonidos diferentes, no cambia el significado de la palabra burro porque [b] y [β] son alófonos de /b/. También queremos enfatizar, como se ha indicado arriba, que cada lengua agrupa sus sonidos en unidades mínimas (fonemas) y que las agrupaciones de una lengua no siempre coinciden con otra. Para ilustrar esta idea, presentamos el caso de los sonidos [s] y [z]. En español estos dos sonidos se agrupan en el fonema /s/. La palabra clase, por ejemplo, se pronuncia con el sonido [s]. Para la palabra misma, algunos hablantes utilizan el sonido [z] en la articulación. Si la palabra misma se pronuncia con [s] o con [z], no se crea ninguna diferencia de significado. Por lo tanto, en español, [s] y [z] no son fonemas distintos. En contraste, en inglés estos dos sonidos sí son fonemas porque son capaces de distinguir significado. Para ilustrar esta idea, se puede comparar la pronunciación de la palabra bus ‘autobús’ con [s], de la palabra buzz ‘zumbido’, con [z]. Como estos dos sonidos son capaces de distinguir significado en inglés, constituyen fonemas en esa lengua: /s/ y /z/. El estudio de este tipo de relación entre los sonidos de una lengua como elementos de un sistema es el campo de la fonología.

A continuación presentaremos una descripción de los sonidos principales del español, con un enfoque en las unidades distintivas, es decir, los sonidos que son capaces de distinguir significados. Las unidades de sonidos se dividen en tres grupos: las vocales, las deslizadas y las consonantes[4].

2.2.1 Las vocales

|

Lado, ledo, lido, lodo, ludo, decirlo al revés lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado, ¡qué trabajo me ha costado! |

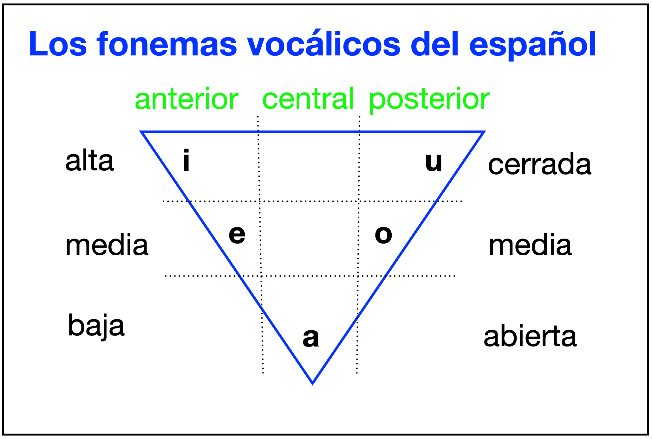

Una vocal es un sonido que se produce sin obstáculo a la salida del aire espirado. El sistema vocálico del español tiene cinco fonemas: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/: paso, peso, piso, poso, puso. Las vocales se distinguen entre sí por la posición que la lengua tiene al producirlas, además de la posición de los labios. Por ejemplo, al pronunciar /o/, la lengua está en una posición media en el eje vertical de la boca y en una posición posterior en el eje horizontal de la boca. Los labios están redondeados. En español los labios están automáticamente redondeados al pronunciar /o/ y /u/ y alargados al pronunciar /e/ e /i/. Para la /a/, los labios están en una posición neutral.

Lo que es más importante en la clasificación de las vocales en español es la posición de la lengua con respecto a los ejes vertical y horizontal de la boca. Las tres posiciones verticales son alta, media y baja, y las tres posiciones horizontales son anterior, central y posterior. Proveemos una representación gráfica en figura 2.3, en la que la parte izquierda del triángulo representa la parte anterior de la boca:

Como se ve por el triángulo vocálico de arriba, las vocales del español tienen las siguientes clasificaciones:

- /i/: vocal alta anterior

- /e/: vocal media anterior

- /a/: vocal baja central

- /o/: vocal media posterior

- /u/: vocal alta posterior

Las vocales altas /i/, /u/ también son denominadas vocales cerradas y la vocal baja /a/, vocal abierta, por la posición general de la cavidad bucal durante la articulación de cada una. Se puede apreciar esta cualidad pronunciando /i/-/a/ o /u/-/a/ en secuencia. Resumimos la información presentada sobre las vocales en la tabla 2.1:

| blank cell | Anterior | Central | Posterior |

|---|---|---|---|

| Alta/Cerrada | /i/ | /u/ | |

| Media | /e/ | /o/ | |

| Baja/Abierta | /a/ |

Por último, queremos resaltar unas diferencias entre las vocales del español y las del inglés. Las del español son más tensas y cortas. Los hablantes nativos del inglés deben asegurarse siempre de mantener la tensión muscular al pronunciar las vocales en español. Se debe evitar la articulación de la vocal central schwa /ə/ del inglés, que no tiene equivalente en español. La schwa se oye en la palabra president ‘presidente’ del inglés: [‘prɛ.zə.dɛnt]. Tampoco se debe prolongar la articulación de las vocales en español, que terminan de manera más abrupta que las del inglés. Contrasten, por ejemplo, la pronunciación de estas palabras en las dos lenguas: su vs. Sue; sí vs. see (Schwegler y Ameal-Guerra 2019:28-29).

2.2.2 Las deslizadas

|

Los que bien se quieren, cuando se topan, luego se alborotan. |

Las deslizadas son sonidos vocálicos que no son vocales plenas. Específicamente, una deslizada, también conocida como semivocal, es un sonido producido mientras la lengua se desplaza, o se desliza, hacia la pronunciación de una vocal o después de la pronunciación de una vocal (Azevedo 2009:56). Hay dos deslizadas en español, una anterior /i̯/ y una posterior /u̯/. Las deslizadas se articulan contiguamente con las vocales para formar diptongos y triptongos. Por su pronunciación más breve que la de las vocales, y por el hecho de que no pueden formar el núcleo de una sílaba (véase sección 2.4.1), las deslizadas son también denominadas vocales “débiles” (Schwegler y Ameal-Guerra 2019:49).

La deslizada puede ocurrir antes de una vocal o después de una vocal. La combinación deslizada + vocal es un diptongo creciente. La combinación vocal + deslizada es un diptongo decreciente. Un diptongo en sí es la combinación de dos sonidos vocálicos (una vocal y una deslizada, o una deslizada y una vocal) pronunciados en la misma sílaba. La combinación de deslizada + vocal + deslizada es un triptongo, o una secuencia de tres elementos vocálicos (una vocal plena rodeada de dos deslizadas) que se pronuncian en la misma sílaba. Ejemplos de triptongos incluyen los que aparecen en las siguientes palabras: buey [u̯ei̯], estudiáis [i̯ai̯], Paraguay [u̯ai̯].

En español, hay ocho diptongos crecientes y ocho diptongos decrecientes, que se ven en la tabla 2.2 con un ejemplo de cada uno.

|

Diptongos crecientes |

Diptongos decrecientes |

|---|---|

|

/i̯a/ viaje |

/ai̯/ aire |

|

/i̯e/ pie |

/ei̯/ peine |

|

/i̯o/ dio |

/oi̯/ boina |

|

/i̯u/ viuda |

/ui̯/* muy |

|

/u̯a/ cuadro |

/au̯/ aula |

|

/u̯e/ puede |

/eu̯/ deuda |

|

/u̯i/ fuimos |

/iu̯/* ciudad |

|

/u̯o/ cuota |

/ou̯/ estadounidense |

Los diptongos decrecientes marcados con asterisco son variantes menos frecuentes de diptongos crecientes. Por ejemplo, para la palabra muy, muchos hablantes pronuncian la palabra con el diptongo creciente /u̯i/. Del mismo modo, la mayoría de los hablantes pronuncian ciudad con el diptongo creciente /i̯u/. Finalmente, el diptongo decreciente /ou̯/ ocurre más frecuentemente entre palabras, por ejemplo, lo usual.

2.2.3 Las consonantes

|

Lunes, galbana; martes, mala gana; miércoles, tormenta; jueves, mala venta; viernes, a cazar; sábado, a pescar, y el domingo se hizo para descansar. |

Una consonante es un sonido que se produce con algún tipo de obstáculo a la salida del aire espirado. Las consonantes se clasifican mediante tres parámetros: 1) su modo de articulación, 2) su punto de articulación, 3) la función de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son unos pliegues musculares localizados en la laringe (véase figura 2.2). Al respirar, el aire pasa por una abertura entre las cuerdas vocales que se llama la glotis (Muñoz-Basols et al. 2017:75). Al producir un sonido, si la glotis se abre, el aire pasa sin crear vibración de las cuerdas vocales. Este tipo de sonido es sordo. Si la glotis se mantiene cerrada, el aire crea vibración al pasar, produciendo un sonido sonoro. Se puede apreciar la diferencia entre las consonantes sordas y las sonoras articulando [s] y [z]. La consonante [s] es un sonido sordo y la [z] uno sonoro. Se puede sentir la resonancia de la vibración de [z] en la boca y también si se colocan los dedos a la altura de la laringe al pronunciar el sonido.

2.2.3.1 Modo de articulación

El modo de articulación se refiere a la manera en que pasa el aire por la cavidad bucal, específicamente en cómo se obstaculiza el aire al pasar o en cómo se modifica la forma de la cavidad bucal (Teschner 2000:73). Los modos de articulación son los siguientes: oclusivo, fricativo, africado, nasal, lateral y vibrante. En el modo oclusivo, hay una obstrucción total a la salida del aire. Al deshacerse, el aire sale con una pequeña explosión. Las consonantes oclusivas del español son /p/, /t/, /k/ (sordas) y /b/, /d/, /ɡ/ (sonoras). He aquí ejemplos de cada una en posición inicial de palabra: /p/, /t/, /k/ pasa, tasa, casa; /b/, /d/, /ɡ/: vato, dato, gato.

A diferencia del inglés, en español las consonantes /p/, /t/, /k/ se articulan sin aspiración en posición inicial. Se puede apreciar la diferencia colocando una hoja de papel delante de la boca al pronunciar paper ‘papel’ del inglés vs. papel del español. La hoja se mueve al pronunciar la palabra del inglés por la aspiración que ocurre después de la /p/: paper [ph]. La hoja no debe moverse al pronunciar la palabra en español: papel [p].

En el modo fricativo, hay una obstrucción parcial y al pasar el aire espirado, se produce fricción. Las consonantes fricativas del español son /f/, /s/, /θ/, /x/ (sordas) y /ʝ/, /w/ (sonoras): /f/ finca, /s/ sierra, /θ/ cierra, /x/ gente, /ʝ/ yedra, /w/ huésped. La consonante /θ/ ocurre en el español castellano, el dialecto del centro y norte de España, pero no en los dialectos de Latinoamérica (véase sección 2.3.3.7). Por último, queremos agregar que las consonantes oclusivas /b, d, g/ mencionadas arriba tienen tanto alófonos oclusivos, es decir, manifestaciones pronunciadas con una obstrucción total, como en los ejemplos proveídos: [b] vato, [d] dato, [ɡ] gato, como alófonos fricativos, pronunciados con una obstrucción parcial: [β] haba, [ð] hada, [ɣ] haga. Para los hablantes nativos del inglés, los sonidos fricativos pueden causar dificultades de pronunciación. Una manera de practicarlos es recordar que la obstrucción debe ser parcial y el aire espirado debe salir sin obstáculo. El sonido [ɣ] es similar al sonido representado por el grafema g en la palabra sugar ‘azúcar’. El sonido [ð] es casi igual al sonido representado por el dígrafo th en that ‘eso’. El sonido [β] es como el sonido inicial de bbbrrr que uno dice cuando imita tener mucho frío.

El modo africado combina elementos de los dos modos anteriores. La articulación empieza con una obstrucción total, pero en vez de deshacerse rápidamente, se deshace lentamente y el aire sale produciendo fricción. El español tiene una consonante africada principal /ʧ/, que es sorda. Como anticipamos arriba, se representa ortográficamente con el dígrafo ch: [ʧ] muchos chicos. Además de esta consonante principal, otro sonido africado es alófono de la consonante /ʝ/. Es decir, el fonema /ʝ/ se manifiesta mediante un alófono fricativo [ʝ] y uno africado [ʤ]. En la mayoría de los casos, los hablantes del español tienen la opción de producir cualquiera de los dos alófonos, por ejemplo, en ¿Yo?: [ʝó] o [ʤó]. El sonido africado [ʤ] es similar al sonido representado por j inicial en las palabras del inglés Joe y Jell-O.

En el modo nasal, el velo del paladar baja y el aire espirado sale por la cavidad nasal en vez de la cavidad bucal. Hay tres consonantes nasales principales en el español /m/, /n/, /ɲ/, como en cama, cana, caña. Todas son sonoras. Para el modo lateral, la forma de la cavidad bucal es modificada por la lengua y el aire espirado sale por los bordes laterales de la misma. Las dos consonantes laterales del español son /l/ y /ʎ/, que también son sonoras: /l/ lana y /ʎ/ llana. La consonante /ʎ/ solo ocurre en un número reducido de dialectos (p. ej. en el español andino). En la mayoría de los dialectos del español moderno, los hablantes utilizan el fonema /ʝ/ en vez de /ʎ/ para pronunciar palabras con ll (véase sección 2.3.3.8).

Por último, para el modo vibrante, la forma de la cavidad bucal es modificada por el contacto del ápice de la lengua contra los alvéolos. Al tocarlos la lengua vibra una vez para producir la vibrante simple /ɾ/, como en pero, y varias veces para la vibrante múltiple /r/: perro. Las dos consonantes vibrantes son sonoras.

2.2.3.2 Punto de articulación

El punto de articulación se refiere al área del aparato fonador donde se forma la obstrucción a la salida del aire espirado. La obstrucción se forma mediante el contacto o el acercamiento de dos articuladores (Hualde et al. 2021:50). Los puntos de articulación más importantes son los siguientes: bilabial, labiodental, dental, alveolar, alveopalatal, palatal y velar, que muestran una progresión desde la parte exterior del aparato fonador hacia el interior, esto es, desde los labios hacia el velo del paladar (véase figura 2.2)[5]. Para el punto bilabial, la obstrucción se forma mediante el contacto o acercamiento de los dos labios. Las consonantes bilabiales del español son /p/, /b/ y /m/: pesa, besa, mesa. En el punto labiodental, hay contacto entre los dientes superiores y el labio inferior; /f/ es labiodental: foco.

En el punto dental, hay contacto entre el ápice (o punta) de la lengua y la cara interior de los dientes superiores. En el español, /t/ y /d/ son dentales: tan, dan. Para los sonidos alveolares, hay contacto entre el ápice o la lámina de la lengua con los alvéolos. Las consonantes alveolares del español incluyen /s/, /n/, /l/, /ɾ/ y /r/: ceso, ceno, celo, cero, cerro. Es de notar que mientras las consonantes /t/ y /d/ en español son dentales, son alveolares en inglés. Los hablantes nativos del inglés deben tener cuidado con la pronunciación de estas consonantes para no crear confusiones entre /t/, /d/, por un lado, y /ɾ/ por otra, por ejemplo, en palabras como pata (dental) frente a para (alveolar). También es necesario practicar la pronunciación de /ɾ/ y /r/ para poder contrastar la vibrante simple de la múltiple, como en los siguientes pares mínimos[6]: ahora:ahorra, caro:carro, cero:cerro, coro:corro, para:parra, pero:perro.

El punto alveopalatal supone contacto entre la lámina de la lengua y la zona alveopalatal (la que media entre los alvéolos y el paladar). La consonante alveopalatal principal del español es /ʧ/: chocolate. Para el punto palatal, hay contacto entre el predorso de la lengua y el paladar. Las consonantes palatales del español incluyen /ɲ/ y /ʝ/: ñame, llame. En el punto velar, el contacto se da entre el dorso de la lengua y el velo del paladar. Entre las consonantes velares del español tenemos /k/, /ɡ/ y /x/: cota, gota, jota. Por último, queremos mencionar que la consonante /w/ huésped tiene dos puntos de articulación. Como hay contacto entre los dos labios (bilabial) y entre el dorso de la lengua y el velo del paladar (velar), es una consonante bilabiovelar.

Podemos resumir esta descripción de las consonantes principales del español con la tabla 2.3. Las consonantes colocadas a la izquierda de cada columna son sordas y las colocadas a la derecha son sonoras. Por razones de espacio hemos incluido la consonante alveopalatal /ʧ/ en la columna de las palatales y la consonante interdental /θ/, del español castellano, en la columna de las dentales.

| blank cell | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Palatal | Velar | Bilabiovelar | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Oclusiva | p | b | t | d | k | ɡ | ||||||||

| Fricativa | f | θ | s | ʝ | x | w | ||||||||

| Africada | ʧ | |||||||||||||

| Nasal | m | n | ɲ | |||||||||||

| Lateral | l | ʎ | ||||||||||||

| V. simple | ɾ | |||||||||||||

| V. múltiple | r | |||||||||||||

2.3 Las reglas ortográficas del español

El repaso anterior de los sonidos principales del español ayudará al estudiante en la destreza práctica de la escritura, en concreto, en el dominio de los retos ortográficos más importantes de la lengua española.

2.3.1 Las convenciones lingüísticas

Antes de entrar en los detalles de las reglas ortográficas del español, conviene sentar las bases sobre las convenciones que los lingüistas utilizan para representar gráficamente los elementos de la lengua. Aquí vamos a comentar sobre los siguientes puntos:

- Cómo representar palabras

- Cómo representar el significado de las palabras

- Cómo representar grafemas

- Cómo representar fonemas

- Cómo representar sonidos

Cuando se refiere a las palabras como ejemplos lingüísticos dentro de una frase u oración, se suelen representar en letra cursiva (la palabra bebé). El significado de una palabra o una glosa explicativa de ella se presenta comúnmente entre comillas sencillas (bebé ‘niño o niña recién nacido’; bebé, inglés ‘baby’). En esta obra utilizamos la letra cursiva para representar los grafemas, siguiendo el ejemplo de la RAE (2010) (la palabra bebé se escribe con b)[7]. Los fonemas se escriben entre barras oblicuas (el fonema /b/), y los sonidos entre corchetes (el sonido [b]). Resumimos lo expuesto arriba en el siguiente ejemplo:

La palabra bebé del español, que significa ‘niño o niña recién nacido’, contiene dos ejemplos del fonema /b/. En esta palabra el fonema /b/ se representa gráficamente con b. La primera b representa el sonido [b] mientras que la segunda representa el sonido [β]: [be.bé].

2.3.2 Los fonemas con representación gráfica constante

|

Por mucho trigo, nunca fue mal año. |

En comparación con otras lenguas, como el inglés y el francés, para dar dos ejemplos, en español hay un índice más alto de correspondencia entre las unidades de sonido (fonemas) y los grafemas. Los siguientes fonemas consonánticos se representan siempre mediante un mismo grafema o dígrafo: /ʧ/, /d/, /f/, /l/, /m/, /n/, /ɲ/, /p/, /ɾ/, /t/ (RAE 2010:88-91)[8]. Para cada fonema, ejemplificamos el uso del grafema o del dígrafo en cuestión en todas las posiciones en que puede aparecer. Las posiciones incluyen posición inicial de palabra, posición inicial de sílaba tras vocal (también conocida como posición intervocálica), posición inicial de sílaba tras consonante, en combinación con otra consonante como elemento de un grupo consonántico, posición final de sílaba y posición final de palabra. Las palabras entre paréntesis representan ejemplos posicionales no frecuentes en español.

|

Fonema |

Grafía |

Ejemplos |

|---|---|---|

|

/ʧ/ |

ch |

chico, noche, ancho, (Zúrich) |

|

/d/ |

d |

día, lado, ardor, padrino, advertir, usted |

|

/f/ |

f |

foca, jefe, azufre, afgano, (rosbif) |

|

/l/ |

l |

lento, ala, blando, alfombra, sol |

|

/m/ |

m |

música, lámina, amplio, (islam) |

|

/n/ |

n |

nube, mina, diente, plan |

|

/ɲ/ |

ñ |

ñame, español |

|

/p/ |

p |

palo, copa, prender, adaptar, (chip) |

|

/ɾ/ |

r |

caro, febrero, árbol, sacar |

|

/t/ |

t |

tapa, hito, este, letra, atlas, (robot) |

Vale la pena resaltar un último punto con respecto a dos de estos fonemas, /m/ y /n/, que tienen una pronunciación idéntica ante las consonantes bilabiales /b/ y /p/. En la ortografía, siempre se utiliza m ante el fonema /p/: amplio, cumplir, empezar, improbable, trampa, vampiro. Ante /b/, se utiliza m cuando se escribe con b: ambos, sembrar, también. Se utiliza n cuando se escribe con v: enviar, invierno.

2.3.3 Los retos ortográficos

|

Enero helado, febrero trasnochado, marzo airoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. |

En comparación con los fonemas incluidos en el apartado 2.3.2, para los que hay una relación biunívoca entre fonema y su representación gráfica, para los restantes fonemas del español hay más de una representación en la ortografía. A continuación, ofreceremos las reglas ortográficas para solucionar algunos de estos retos, además de notas orientadoras para guiar al estudiante en la selección del grafema o el dígrafo adecuado para las situaciones que carecen de regla. Es importante recordar que en última instancia se debe acudir al diccionario para resolver cualquier duda ortográfica. La tabla 2.5 resume los retos ortográficos que se comentarán.

|

Fonema(s) |

Grafías |

|---|---|

|

/Ø/ |

|

|

/b/ |

|

|

/ɡ/ |

|

|

/x/ |

|

|

/k/ |

|

|

/r/ |

|

|

/s/ |

|

|

/ʝ/ |

|

2.3.3.1 La h muda

|

A helada de abril, hambre ha de seguir. |

Uno de los retos ortográficos más importantes del español es el fenómeno de la h muda, es decir, que en la gran mayoría de los casos[9], la h no representa ningún sonido. Por lo tanto, al estudiante le es difícil saber cuándo se escribe una palabra con h o sin ella (Ø = ninguna grafía). En general, la presencia o ausencia de h- inicial se debe a la etimología de la palabra. A grandes rasgos, una h- inicial en una palabra patrimonial del español, esto es, una palabra heredada del latín, responde a motivos etimológicos. Esto significa que la palabra tenía h- inicial en latín, o bien, tenía f- inicial, la cual evolucionó posteriormente a un sonido aspirado que luego se perdió, como son los casos de farīna > harina, fumu > humo. Ya que no se espera que los estudiantes sepan los étimos latinos, hay que practicar en la escritura y consultar al diccionario en los casos de duda. A continuación proveemos algunas notas orientadoras para ayudar al estudiante con la correcta elección entre h y Ø (cfr. RAE 2010:146-149).

Los siguientes verbos ocurren frecuentemente en el español y llevan h- inicial en todas sus formas flexionales y derivadas:

|

haber habitar hablar hacer |

hallar hartar helar herir |

hervir hinchar hundir |

También se usa h- en palabras que empiezan con las secuencias que se presentan a continuación (con un ejemplo entre paréntesis):

|

histo- (historia) hog- (hogar) |

holg- (holgura) horm- (hormiga) |

horr- (horror) hosp- (hospedar) |

Se usa además la h- inicial en palabras que empiezan con la secuencia /um/- = hum- ante vocal, como en humano, humedad, humillar.

Al igual que el inglés, el español ha tomado varios prefijos y otros elementos léxicos del griego. Algunos de los que tienen h- inicial se presentan abajo (con un ejemplo entre paréntesis). Todos tienen cognados en inglés.

|

halo- (halógeno) hect(o)- (hectárea) helico- (helicóptero) helio- (heliotropo) hemi- (hemisferio) hepat(o)- (hepatitis) hepta- (heptagonal) |

hetero- (heterogéneo) hex(a)- (hexágono) hidr(o)- (hidrante) hiper- (hipermercado) hol(o)- (holístico) homeo- (homeopatía) homo- (homosexual) |

Finalmente, la h se usa ante la gran mayoría de los diptongos /u̯a/, /u̯e/, /u̯i/ cuando ocurren en posición inicial de palabra o sílaba, representados con las secuencias hua, hue, hui: huarache, hueso, huir, y delante los diptongos /i̯a/, /i̯e/ en posición inicial de palabra, representados con las secuencias hia, hie (o a veces ye): hiato, hierba[10].

2.3.3.2 Maneras de representar /b/

|

Si la abeja ves beber, muy pronto verás llover. |

Otro de los grandes retos ortográficos del español es la representación del fonema /b/, para el cual se puede usar b o v. La presencia de b o de v en una palabra patrimonial del español responde a motivos etimológicos, es decir, que las palabras descienden de étimos latinos en v, para el caso de la v, o de b o –p– en el caso de la b. Algunos ejemplos incluyen nove > nueve y vacca > vaca para la v, y bonu > bueno, habēre > haber y lupu > lobo para la b. Como no es posible saber de antemano si una palabra se escribe con b o v, es necesario consultar al diccionario para resolver los casos de duda. A continuación, presentamos unas notas para orientar al estudiante en la correcta selección de las grafías (cfr. RAE 2010:94-98; Teschner 2000:24-26).

Como se ha indicado anteriormente, el fonema /b/ se representa exclusivamente con b detrás de m: combinar, embargo, hambre, y exclusivamente con v detrás de n: convenio, envidia.

Notas para b:

- Cuando el fonema /b/ precede a otra consonante: abnegación, absoluto

- En las secuencias /bl/, /br/: amable, hablar, pobre

- En posición final de palabra: club, esnob

- En verbos terminados en –/bu̯ír/: atribuir, contribuir

- En palabras terminadas en –/búndo/, –/búnda/: moribundo, vagabundo

- Casi todas las palabras terminadas en -/bilidád/: debilidad, posibilidad (con la excepción de civilidad y movilidad y sus derivados)

- Todas las terminaciones del imperfecto de indicativo de verbos de la primera conjugación (los terminados en -ar): -aba, -abas, -aba, -ábamos, -abais, -aban

- Todas las formas del imperfecto de indicativo del verbo ir: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban

El grafema b se usa en los siguientes verbos de alta frecuencia (y todas sus formas flexionales y derivadas):

|

beber caber |

deber haber |

saber sorber |

También se usa b en los prefijos, sufijos y elementos léxicos que se presentan a continuación (con ejemplos entre paréntesis):

|

bi- ‘dos’ (bianual) bis- ‘dos veces’ (bisnieto) biz- ‘dos veces’ (bizcocho) bio- (biografía) -bio (microbio) |

sub- (subestimar) bien- (bienestar) bene- (benemérito) -fobia (agorafobia) -fobo (xenófobo) |

Notas para v:

- Detrás de la secuencia ol: olvidar, polvo, volver

- Tras las sílabas iniciales lla-, lle-, llo-, llu-: llave, llevar, llover, lluvia

- En todas las formas pretéritas de los verbos andar, estar, tener (y sus derivados): anduve, estuve, tuve; anduviera, estuviera, tuviera, etc.

- Formas presentes del verbo ir: voy, vas, va, vamos, vais, van; vaya; ve, etc.

- La gran mayoría de los sustantivos y adjetivos que terminan en /íbo/: activo, motivo, relativo

El grafema v se usa en los siguientes verbos de alta frecuencia (y todas sus formas flexionales y derivadas):

|

mover vale |

ver venir |

volar |

También se usa v en los prefijos, sufijos y elementos léxicos que se presentan a continuación (con ejemplos entre paréntesis):

|

vice- ‘en vez de’ (vicepresidente) viz- ‘en vez de’ (vizconde) vi- ‘en vez de’ (virrey) video- (videojuego) |

´-voro/a (carnívoro) -valencia (equivalencia) -valente (equivalente) |

2.3.3.3 Maneras de representar /ɡ/

|

No hay plazo tan largo, que no llegue al cabo. |

La representación de /ɡ/ tiene una regla sencilla que aclara el uso del grafema g versus el dígrafo gu:

- El dígrafo gu se usa delante de los grafemas e, i, eso es, delante de las vocales /e/, /i/ y de la deslizada /i̯/: guerra, guisar, alguien

- El grafema g se usa en todos los demás contextos:

- Delante de las vocales /a/, /o/, /u/: gato, gota, gusano

- Delante de la deslizada /u̯/: guante, pingüino

- Delante de una consonante: grande, regla

- En posición final de palabra: zigzag

Hay que recordar esta regla al escribir formas derivadas que contienen /ɡ/, como droga frente a droguería, además las formas flexionales de los verbos en -gar y -guir, como pago y pague de pagar, y sigo y sigue de seguir. La tabla 2.6 resume la representación ortográfica de secuencias con /ɡ/ + vocal o deslizada.

|

Secuencia |

Grafías |

Ejemplos |

|---|---|---|

|

/ɡa/ |

ga |

gato, paga |

|

/ɡe/ |

gue |

burgués, guerra, sigue |

|

/ɡi/ |

gui |

guisar, seguí |

|

/ɡo/ |

go |

gota, pago |

|

/ɡu/ |

gu |

gusano, disgusto |

|

/ɡi̯a/ |

guia |

guiador, guiar |

|

/ɡi̯e/ |

guie |

alguien, siguieron |

|

/ɡi̯o/ |

guio |

guion, siguió |

|

/ɡu̯a/ |

gua |

aguantar, Guadalajara |

|

/ɡu̯e/ |

güe |

averigüe, bilingüe |

|

/ɡu̯i/ |

güi |

lingüística, pingüino |

|

/ɡu̯o/ |

guo |

antiguo, atestiguó |

2.3.3.4 Maneras de representar /x/

|

Más presto se coge al mentiroso que al cojo. |

Otro reto ortográfico importante del español es la representación del fonema /x/, para el cual se puede usar g o j. Existe una regla que elimina parte de la ambigüedad de la elección. Se trata de la representación de /x/ delante de los grafemas a, o, u (los fonemas /a/, /o/, /u/, /u̯/) y en posición final de palabra, en cuyos casos se representa exclusivamente con j: jabalí, jocoso, jugo, juicio, reloj.

Delante de los grafemas e, i (los fonemas /e/, /i/, /i̯/), /x/ se puede representar con g o j. Este hecho genera muchas dudas ortográficas que solo pueden resolverse consultando al diccionario. A continuación proveemos algunas notas orientadoras (cfr. RAE 2010:103-106; Teschner 2000:19-20).

Notas para j:

- Palabras que empiezan en /exe/-: eje, ejecutar, ejemplo, ejército

- Palabras que terminan en -/áxe/: abordaje, brebaje, coraje, garaje, tatuaje

- Verbos que terminan en -/xeár/: burbujear, chantajear, cojear

- Formas del pretérito de los verbos decir y traer (y sus derivados): dijo, dijeron, dijera, etc.; trajo, trajeron, trajera, etc.

- Formas del pretérito de los verbos que terminan en -ducir (y sus derivados): tradujo, tradujeron, tradujera, etc.

Notas para g:

- Palabras que empiezan por las secuencias /xene/-, /xeni/-, /xeno/-, /xenu/-: generoso, genio, genocidio, genuino

- La mayoría de los verbos en -/xér/, -/xír/: emerger, proteger, afligir, corregir, dirigir, fingir, regir, surgir, recoger (excepciones: tejer, crujir) ¡OJO! Hay que recordar aplicar la regla de /x/ en la conjugación, p. ej. recoger: recojo, recoges, etc.

También se usa g en los prefijos, sufijos y elementos morfológicos que se presentan a continuación, muchos asociados con varias ramas de la ciencia, como la medicina. Todos tienen cognados en inglés. Incluimos ejemplos entre paréntesis.

|

angio- (angioplastía) geo- (geología) -geo (apogeo) german(o)- (germánico) giga- (gigahercio) gine(co)- (ginecólogo) -algia (nostalgia) |

-fagia (antropofagia) -génesis (génesis) -génito (primogénito) -´geno (oxígeno) -logía (ecología) -lógico (ecológico) -rragia (hemorragia) |

La tabla 2.7 resume la representación ortográfica de secuencias con /x/ + vocal (V) o deslizada.

|

Secuencia |

Grafías |

Ejemplos |

|---|---|---|

|

/xa/ |

ja |

jabalí, jarabe, recoja |

|

/xe/ |

ge, je |

gerente, jefe |

|

/xi/, /xi̯/ |

gi, ji |

gigante, jirafa, recogiera, tejiera |

|

/xo/ |

jo |

gajo, jocoso |

|

/xu/, /xu̯/ |

ju |

júbilo, jugo, jueves, juicio |

2.3.3.5 Maneras de representar /k/

|

En martes, ni te cases ni te embarques. |

El fonema /k/ se puede representar gráficamente con los grafemas c y k, o con el dígrafo qu. En las palabras patrimoniales del español, se usa c o qu y hay una regla que determina su uso:

- El dígrafo qu se usa delante de los grafemas e, i, eso es, delante de las vocales /e/, /i/ y de la deslizada /i̯/: querer, quiso, quiere

- El grafema c se usa en todos los demás contextos:

- Delante de las vocales /a/, /o/, /u/: casa, contra, cupo

- Delante de la deslizada /u̯/: cuarto, cueva, cuidado

- Delante de una consonante: aclarar, técnico

- En posición final de palabra: bistec, clic, pícnic

La tabla 2.8 resume la representación ortográfica de secuencias con /k/ + vocal (V) o deslizada.

|

Secuencia |

Grafías |

Ejemplos |

|---|---|---|

|

/ka/ |

ka |

casa, pescar |

|

/ke/ |

que |

esquema, querer, queso |

|

/ki/, /ki̯/ |

qui |

esquina, quiso, quimera, quiere, quietud |

|

/ko/ |

co |

contra, poco |

|

/ku/, /ku̯/ |

cu |

cupo, oculto, cuarto, cuestión |

El grafema k, por otro lado, puede aparecer en cualquier posición. Ocurre en unas 250 palabras españolas de origen no latino (Teschner 2000:18). He aquí unos ejemplos: karaoke, kayak, kebab, kiosco, kiwi, vodka.

2.3.3.6 Maneras de representar /r/

|

No tener padre ni madre, ni perro que le ladre. |

Como se ha mencionado anteriormente, el fonema /ɾ/ del español, esto es, la consonante vibrante simple, se representa exclusivamente con el grafema r en la ortografía: caro, harto, gracia, placer. Por otro lado, el fonema /r/, la consonante vibrante múltiple, puede representarse gráficamente con r o rr, dependiendo de la posición en la que ocurre en la palabra. Esta es la regla:

- El grafema r se usa cuando /r/ ocurre en posición inicial: rama, red, risueño, roca, rudo

- El grafema r se usa cuando /r/ ocurre detrás de /l/, /n/, /s/: alrededor, honrado, israelí

- El dígrafo rr se usa cuando /r/ ocurre en posición intervocálica (entre vocales): carro, perra, terrible

Esta regla explica alternancias ortográficas entre r y rr como rojo vs. pelirrojo y Puerto Rico vs. puertorriqueño. Hay que notar que el grafema r en posición inicial de palabra siempre se pronuncia como consonante vibrante múltiple porque representa /r/. La simple /ɾ/ no puede usarse en esa posición.

2.3.3.7 Maneras de representar /s/

|

Estación perezosa nunca fue viciosa. |

Antes de describir las maneras de representar el fonema /s/ en la ortografía, conviene repasar dos tipos de pronunciación que se llaman seseo y distinción (véase también el capítulo 5). La mayoría de los hispanohablantes son seseantes. Esto quiere decir que su pronunciación de la lengua se caracteriza por el seseo, que consiste en la ausencia del fonema /θ/ en su inventario fonológico, debido a la desaparición de la distinción entre /θ/ y /s/ en favor de este último. Estos hablantes –todos los latinoamericanos y canarios (de las islas Canarias) y muchos andaluces (de Andalucía, en el sur de España)– pronuncian palabras como casa y caza completamente igual. Fonológicamente estas palabras consisten en la siguiente secuencia de fonemas: /kása/, que se realizan en la pronunciación con la siguiente secuencia de sonidos: [kása]. En la ortografía, este fonema /s/ se representa con el grafema c delante de e, i, con s o con z: cintura, sastre, zapato.

La distinción es un tipo de pronunciación en la que se oponen los fonemas /θ/ y /s/. Para los hablantes con distinción –los españoles del centro y norte de la Península Ibérica y algunos andaluces– la palabra casa se pronuncia con /s/ y la palabra caza con /θ/: casa /kása/ [kása], frente a caza /káθa/ [káθa]. Para estos hablantes, el fonema /s/ se representa en la ortografía con s (sastre, blusa, vestidos) y el fonema /θ/ con c delante de e, i (calcetín, cintura) o con z en los demás casos (calzón, zapato)[11]. En otras palabras, su pronunciación ayuda en la correcta elección entre c, s y z.

Para los hablantes seseantes, es decir, la gran mayoría de los hispanohablantes, la pronunciación no ayuda en la selección de c (ante e, i), s, z, siendo este el reto ortográfico más grande de la lengua. A continuación ofrecemos unas notas orientadoras para ayudar al estudiante seseante en la correcta elección de grafema (cfr. RAE 2010:129-139; Teschner 2000:13-16). Como siempre, hay que recurrir al diccionario para resolver los casos de duda.

Notas para s:

- Adjetivos en -/óso/: afectuoso, delicioso, hermoso

- Muchas palabras que terminan en -/sis/: análisis, crisis, énfasis

- El sufijo -/énse/ para los gentilicios: bonaerense, canadiense (excepción: vascuence)

- El sufijo -/és/, -/ésa/ para los gentilicios y otras palabras que expresan relación o pertenencia: aragonés, cordobesa, irlandés

También se usa s en los sufijos que se presentan a continuación (con ejemplos entre paréntesis):

|

-ésimo (vigésimo) -ísimo (altísimo) |

-ismo (realismo) -ista (futbolista) |

-ístico (turístico) |

Notas para c:

- Palabras que empiezan por /serk/-, /sirk/- = cerc-, circ-: cerca, círculo, circunstancial

- Muchas palabras terminadas en -/ánsi̯a/, -/ánsi̯o/, -/énsi̯a/, -/énsi̯o/ = -ancia, -ancio, -encia, -encio: abundancia, cansancio, ausencia, silencio

- Verbos terminados en -/sedér/, -/sendér/, -/sibír/ = -ceder, -cender, -cibir: proceder, encender, recibir

- Palabras esdrújulas terminadas en -´/ise/, /ísito/ = -´ice, –ícito: apéndice, índice, explícito, lícito

También se usa c en los prefijos, sufijos y elementos morfológicos que se presentan a continuación (con ejemplos entre paréntesis):

|

centi- (centígrado) deci- (decímetro) decimo- (decimocuarto) vice- (vicepresidente) |

-cida (bactericida) -cidio (homicidio) -cracia (democracia) |

Para los sufijos -ción y -sión, que consisten en los fonemas -/si̯ón/ para los hablantes seseantes, un conocimiento del inglés ayuda en la correcta selección de c o s ya que se tratan de cognados. Los cognados que se escriben con -tion en inglés tienen c en español (condition:condición), y los que se escriben con -sion en inglés tienen s en español (television:televisión).

Notas para z:

- En palabras que terminan en -/trís/ = -triz: actriz, cicatriz

- En adjetivos en /ás/ = -az que designan cualidades: audaz, capaz, locuaz, tenaz, voraz

- En el sufijo -/áso/ = -azo para los aumentativos y para indicar el golpe causado por la base de la palabra (p. ej. codo → codazo ‘golpe dado con el codo’): exitazo, flechazo

También se usa z en los sufijos y elementos morfológicos que se presentan a continuación (con ejemplos entre paréntesis):

|

-anza (alianza) -azgo (noviazgo) |

-ez (madurez) -eza (belleza) |

-izo (enfermizo) -zón (quemazón) |

Es de recordar que según las reglas ortográficas para las palabras patrimoniales del español, en la elección entre c y z, la c se usa delante de e, i, mientras que la z se usa en los demás contextos. Por eso, la z cambia a c en ciertas situaciones, como el cambio de singular a plural para los sustantivos y adjetivos que terminan en -z: actriz → actrices, lápiz → lápices, pez → peces; capaz → capaces, voraz → voraces y en la conjugación de los verbos en -zar y -cer, para dar algunos ejemplos. Contraste las formas en la tabla 2.9:

| blank cell | cruzar | ejercer |

|---|---|---|

| 1S presente indicativo | cruzo | ejerzo |

| 2S presente indicativo | cruzas | ejerces |

| 1S presente subjuntivo | cruce | ejerza |

| 1S pretérito indicativo | crucé | ejercí |

| 3S pretérito indicativo | cruzó | ejerció |

2.3.3.8 Maneras de representar /ʝ/

|

Al que yerra, perdónale una vez, más no después. |

Antes de describir las maneras de representar el fonema /ʝ/ en la ortografía, conviene repasar dos tipos de pronunciación que se llaman yeísmo y lleísmo (véase también el capítulo 5). La mayoría de los hispanohablantes son yeístas. Esto quiere decir que su pronunciación de la lengua se caracteriza por el yeísmo, que consiste en la ausencia del fonema /ʎ/ en su inventario fonológico, debido a la desaparición de la distinción entre /ʎ/ y /ʝ/ en favor de este último. Estos hablantes –casi todos los latinoamericanos y españoles– pronuncian palabras como haya y halla completamente igual. Fonológicamente estas palabras consisten en la siguiente secuencia de fonemas: /áʝa/, que se realizan en la pronunciación con la siguiente secuencia de sonidos: [áʝa]. En la ortografía, este fonema /ʝ/ se representa con el grafema y o con el dígrafo ll (o a veces con hi, véase sección 2.3.3.1).

El lleísmo consiste en una oposición entre los fonemas /ʎ/ y /ʝ/ que se manifiesta en la pronunciación. Para estos hablantes –algunos españoles del norte de la Península Ibérica y algunos hablantes del español sudamericano– la palabra haya se pronuncia con /ʝ/ y la palabra halla con /ʎ/: haya /áʝa/ [áʝa], frente a halla /áʎa/ [áʎa]. Para estos hablantes, el fonema /ʝ/ se representa en la ortografía con y (o a veces con hi): haya, mayo, payaso, yate, y el fonema /ʎ/ con ll: halla, llanta, malla, paella. En otras palabras, su pronunciación ayuda en la correcta elección entre y y ll.

Para los yeístas, es decir, la gran mayoría de los hispanohablantes, la pronunciación no ayuda en la selección entre y y ll, lo cual representa otro reto ortográfico de la lengua. A continuación ofrecemos unas notas orientadoras para ayudar al estudiante yeísta en la correcta elección entre el grafema y el dígrafo (cfr. RAE 2010:120-122; Teschner 2000:21-23). Como se ha indicado anteriormente, se debe recurrir al diccionario para resolver los casos de duda.

Notas para y:

- Tras los prefijos ad-, des-, dis-, sub-: adyacente, desyemar, disyuntiva, subyugado (con la excepción de los derivados de palabras en hie-, hia-, p. ej. deshielo)

- Palabras que contienen la sílaba -/ʝek/- = -yec-: abyecto, inyección, trayectoria

- Ciertas formas verbales de infinitivos con vocal al final de la raíz + -er, -ir: caer (cayó, cayeron, cayeran, cayendo), leer (leyó, leyeron, leyera, leyendo), traer (trayendo), verbos en -uir (construyo, construyó, construyeron, construyera, construyendo)

- Formas del presente de subjuntivo de haber e ir: haya, hayas, …; vaya, vayas, …

- Formas de los verbos erguir y errar: yergo, yergues, …; yerro, yerras, …

- El sufijo -/péʝa/ = -peya: epopeya, onomatopeya

Notas para ll:

- Palabras que empiezan por fa-, fo-, fu-: fallecer, follaje, fullería

- Palabras que terminan en -/íʝo/, -/íʝa/ = -illo, -illa: amarillo, anillo, brillo, cerilla, costilla, hebilla, ladrillo

- El sufijo diminutivo -illo: chiquillo, cucharilla

- Palabras que terminan en -/éʝo/, -/éʝa/ = -ello, -ella: bello, botella, camello, cuello, doncella, estrella, huella, paella, sello (excepcion: zarigüeya)

- Verbos de uso general terminados en -/eʝár/, -/iʝár/, -/uʝár/, -/uʝír/ = -ellar, -illar, -ullar, –ullir: atropellar, chillar, arrullar, bullir

2.4 El silabeo y la acentuación

En este apartado, repasaremos las reglas que determinan el uso del acento ortográfico (o la tilde) en español. Como se ha indicado anteriormente, uno de los usos más importantes de las tildes en español es para marcar la vocal tónica de ciertas palabras (p. ej. árbol, colibrí, leonés, nación) para ayudar a pronunciarlas correctamente. Para poder entender las reglas de la acentuación, es decir, qué palabras llevan acento ortográfico y cuáles no, será necesario poder identificar la sílaba tónica de las palabras que contienen más de una sílaba. Por eso, antes que nada, tendremos que entender qué es exactamente una sílaba y cómo se dividen en sílabas las palabras del español.

2.4.1 El silabeo

Una sílaba es un segmento natural de habla. En la palabra cama, por ejemplo, los cuatro sonidos [kama] se agrupan en dos segmentos naturales: [ka.ma]. La agrupación [ka] es la primera sílaba, y la agrupación [ma] es la segunda sílaba. Cada sílaba en español tiene un núcleo formado por una vocal. Y cada palabra en español tiene una sílaba que se articula con más fuerza, lo cual se percibe con un tono más alto. En cama, por ejemplo, la primera sílaba es la sílaba más fuerte, conocida como la sílaba tónica. En otras palabras, la sílaba tónica es la sílaba que lleva el golpe de la voz en la palabra. El golpe de la voz se conoce como el acento de intensidad o acento prosódico (stress en inglés). Todas las sílabas no tónicas son átonas, es decir, las sílabas que no llevan el golpe de la voz. En la transcripción fonética la sílaba tónica se marca, aun cuando la palabra no lleva acento ortográfico en la escritura normal: cama [ká.ma][12]. La diferencia entre una vocal átona y una vocal tónica se puede percibir en pares mínimos como contesto [kon.tés.to], palabra cuya última sílaba es átona, y contestó [kon.tes.tó], con una vocal tónica al final.

Para saber cómo dividir las palabras del español en sílabas, una pieza clave es entender que la estructura silábica preferida del español es la sílaba abierta. Una sílaba abierta es una sílaba que termina en vocal (o deslizada), como las dos sílabas de cama [ká.ma]. Una sílaba trabada, o cerrada, termina en consonante, como las dos primeras sílabas de contesto [kon.tés.to] (la última es abierta).

En la palabra cama, hay dos sílabas y la división se hace entre ca y ma, porque una consonante entre vocales siempre representa el inicio de la sílaba siguiente por la preferencia por la sílaba abierta que se acaba de señalar.

En lo que sigue, presentaremos las reglas que determinan la división silábica en español. Como el núcleo de una sílaba tiene que ser una vocal[13], nuestro enfoque estará en el número de consonantes que aparecen entre vocales para determinar cómo se agrupan con estas. Usaremos V para representar los elementos vocálicos (vocales y deslizadas) de las palabras y C para representar las consonantes.

2.4.1.1 Las consonantes entre vocales

- Una consonante entre vocales: VCV

- Una consonante entre vocales (o elementos vocálicos) se divide V-CV, como se ve en los ejemplos proveídos a continuación. Incluimos la transcripción fonética para mostrar que se trata de consonantes sencillas.

- cama: ca-ma [ká.ma]

- mesa: me-sa [mé.sa]

- gallina: ga-lli-na [ga.ʝí.na]

- perro: pe-rro [pé.ro]

- muchacho: mu-cha-cho [mu.ʧá.ʧo]

- peine: pei-ne [péi̯.ne]

- Una consonante entre vocales (o elementos vocálicos) se divide V-CV, como se ve en los ejemplos proveídos a continuación. Incluimos la transcripción fonética para mostrar que se trata de consonantes sencillas.

- Dos consonantes entre vocales: VCCV

- Dos consonantes entre vocales (o elementos vocálicos) se pueden dividir de dos maneras, dependiendo de qué consonantes forman la secuencia.

- V-CCV

- VC-CV

- La estructura silábica (1) V-CCV ocurre cuando las consonantes en cuestión forman un grupo consonántico. Los grupos consonánticos en español son combinaciones de las consonantes /p/, /b/, /f/, /k/, /ɡ/ más /l/ o /ɾ/, además de las combinaciones /dɾ/, /tɾ/[14]. Estos grupos consonánticos pueden aparecer en posición inicial de palabra o en sílaba interna como se ve en la tabla 2.10:

- Dos consonantes entre vocales (o elementos vocálicos) se pueden dividir de dos maneras, dependiendo de qué consonantes forman la secuencia.

|

Grupo |

Ortografía |

Posición inicial |

Posición interna |

|---|---|---|---|

|

/pl/ |

pl |

plata |

soplo |

|

/bl/ |

bl |

bledo |

habla |

|

/fl/ |

fl |

fleco |

afligir |

|

/kl/ |

cl |

clave |

oclusivo |

|

/ɡl/ |

gl |

globo |

regla |

|

/pr/ |

pr |

precio |

lepra |

|

/br/ |

br |

brazo |

célebre |

|

/fr/ |

fr |

frotar |

ofrecer |

|

/kr/ |

cr |

crema |

Ucrania |

|

/gr/ |

gr |

grato |

agradable |

|

/tr/ |

tr |

trabajo |

otro |

|

/dr/ |

dr |

drenaje |

adrede |

-

-

- Ejemplos con la división silábica indicada:

- soplo: so-plo

- habla: ha-bla

- afligir: a-fli-gir

- oclusivo: o-clu-si-vo

- regla: re-gla

- lepra: le-pra

- célebre: cé-le-bre

- ofrecer: o-fre-cer

- Ucrania: U-cra-nia

- agradable: a-gra-da-ble

- otro: o-tro

- adrede: a-dre-de

- Ejemplos con la división silábica indicada:

- La estructura silábica (2) VC-CV ocurre cuando las consonantes en cuestión no forman un grupo consonántico.

- Ejemplos:

- perla: per-la

- mente: men-te

- busco: bus-co

- compararse: com-pa-rar-se

- falda: fal-da

- arte: ar-te

- insurrección: in-su-rrec-ción

- estado: es-ta-do

- Es de notar, como se ve en el ejemplo estado (es-ta-do), que la secuencia /s/ + consonante nunca puede aparecer en el inicio de una sílaba (o una palabra) en español. Esto explica la /e/ protética que ocurre en palabras como escuela, esnob, esquí.

- Ejemplos:

-

- Tres consonantes entre vocales

- Tres consonantes entre vocales (o elementos vocálicos) se pueden dividir de dos maneras, dependiendo de qué consonantes forman la secuencia.

- VC-CCV

- VCC-CV

- La estructura silábica (1) VC-CCV ocurre cuando la segunda y la tercera consonantes forman un grupo consonántico, como se ve a continuación:

- entre: en-tre

- enfrentarse: en-fren-tar-se

- incremento: in-cre-men-to

- almendra: al-men-dra

- La estructura silábica (2) VCC-CV ocurre cuando las consonantes no forman un grupo consonántico, como se ve en los siguientes ejemplos:

- constante: cons-tan-te

- obstáculo: obs-tá-cu-lo

- transferir: trans-fe-rir

- Tres consonantes entre vocales (o elementos vocálicos) se pueden dividir de dos maneras, dependiendo de qué consonantes forman la secuencia.

- Cuatro consonantes entre vocales

- Cuatro consonantes entre vocales (o elementos vocálicos) solo se pueden dividir VCC-CCV. La tercera y la cuarta consonantes necesariamente forman un grupo consonántico, como se ve a continuación

- transplante: trans-plan-te

- obstrucción: obs-truc-ción

- construir: cons-truir

- Cuatro consonantes entre vocales (o elementos vocálicos) solo se pueden dividir VCC-CCV. La tercera y la cuarta consonantes necesariamente forman un grupo consonántico, como se ve a continuación

2.4.1.2 Dos vocales contiguas

La última pieza clave en la determinación de la división silábica de las palabras del español es la cuestión de las vocales contiguas. Dos vocales plenas contiguas en español se articulan en sílabas separadas. Esto se llama hiato. Ejemplos de vocales en hiato ocurren en las siguientes palabras: poeta y teatro cuya división silábica se representa así: po-e-ta [po.é.ta], te-a-tro [te.á.tɾo].

El hiato se distingue del diptongo, que es la combinación de una vocal y una deslizada articuladas en la misma sílaba. En la tabla 2.11 presentamos ejemplos de secuencias de sonidos similares para mostrar la diferencia entre el hiato y el diptongo (cfr. Teschner 2000:36). El uso del acento ortográfico para marcar los hiatos con /i/, /u/ se describirá en el siguiente apartado.

|

Hiato |

Ejemplo |

Diptongo |

Ejemplo |

|---|---|---|---|

|

/i.e/ |

te ríes |

/i̯e/ |

rienda |

|

/e.i/ |

me reí |

/ei̯/ |

reina |

|

/i.a/ |

María |

/i̯a/ |

Mariano |

|

/a.i/ |

país |

/ai̯/ |

paisano |

|

/i.o/ |

atavío |

/i̯o/ |

violencia |

|

/o.i/ |

oído |

/oi̯/ |

oigo |

|

/u.o/ |

dúo |

/u̯o/ |

arduo |

|

/u.a/ |

se gradúa |

/u̯a/ |

gradual |

|

/a.u/ |

Raúl |

/au̯/ |

Paula |

|

/u.e/ |

insinúe |

/u̯e/ |

nuez |

|

/e.u/ |

reúne |

/eu̯/ |

reuma |

2.4.2 Las reglas de acentuación

Antes que nada, hay que reconocer que la mayoría de las palabras en español no llevan acento ortográfico (o tilde). Las que sí llevan acento ortográfico lo llevan por una de tres razones: 1) rompen las reglas básicas de acentuación; 2) contienen un hiato con /i/ o /u/; o 3) son palabras que tienen que distinguirse de otras palabras casi homófonas (p. ej. té ‘bebida caliente’ vs. te, que es un pronombre átono, y cuándo, un pronombre interrogativo, vs. cuando, que es una conjunción). Presentaremos cada una de estas tres situaciones a continuación[15].

2.4.2.1 Las reglas básicas de acentuación

|

Quien de la fiesta quiere gozar, desde la víspera ha de empezar. |

En la descripción de las reglas básicas de acentuación, será útil entender el significado de los siguientes términos: palabra aguda, palabra llana y palabra esdrújula, que describen las clases de palabras según la posición del golpe de la voz. Una palabra aguda tiene el golpe de la voz en la última sílaba (p. ej. papel). Una palabra llana (o grave) tiene el golpe en la penúltima sílaba (p. ej. cama). Una palabra esdrújula tiene el golpe en la antepenúltima sílaba (p. ej. lápices). Una última categoría son las palabras sobreesdrújulas, que tienen el golpe de la voz en la anteantepenúltima sílaba[16]. Por la mayor parte consisten en combinaciones de verbos y pronombres, como en el ejemplo cómetelo.

Las reglas básicas de acentuación en español para las palabras de más de una sílaba son estas dos:

- Las palabras que terminan en los grafemas -n, -s o en vocal deben llevar el golpe de la voz en la penúltima sílaba.

- Las palabras que terminan en grafema consonántico que no sea ni -n ni -s deben llevar el golpe de la voz en la última sílaba.

Según la regla #1, las siguientes palabras NO llevan acento ortográfico porque siguen la regla: cama, trabajan, panes. Las siguientes palabras SÍ llevan acento ortográfico porque no siguen la regla: colibrí, nación, leonés.

Según la regla #2, las siguientes palabras NO llevan acento ortográfico porque siguen la regla: papel, comer, feliz. Las siguientes palabras SÍ llevan acento ortográfico porque no siguen la regla: árbol, césped, azúcar.

Otra manera de describir las reglas de acentuación toma en cuenta las clases de palabras. Así, las palabras agudas llevan acento ortográfico cuando terminan en -n, -s o vocal: colibrí, nación, leonés. Las palabras llanas llevan acento ortográfico cuando terminan en consonante que no sea ni -n ni -s: árbol, césped, azúcar. Las palabras esdrújulas (lápices) y sobreesdrújulas (cómetelo) siempre llevan acento ortográfico.

2.4.2.2 El acento de hiato

|

Aguardiente y malvasía, mézclalos, María. |

Además de estas dos reglas básicas de acentuación tenemos que considerar la regla relacionada con los hiatos con /i/, /u/. Primero, hay que recordar que los diptongos consisten en una vocal y una deslizada que se articulan en la misma sílaba. Por lo tanto, la palabra Mariano, que contiene el diptongo /i̯a/ tiene la siguiente división silábica: Ma-ria-no [ma.ɾi̯á.no]. Esta palabra sigue la regla #1 de arriba porque termina en vocal y tiene el golpe de la voz en la penúltima sílaba. Por lo tanto, no lleva acento ortográfico.

La regla del acento de hiato, sin embargo, dice que las palabras que contienen una /i/ o una /u/ tónica en hiato deben llevar acento ortográfico. Esta regla se pone por encima de las reglas básicas de acentuación. La palabra María, que contiene el hiato /í.a/, tiene esta división silábica: Ma-rí-a [ma.ɾí.a]. Como la /i/ es tónica y está en hiato con la /a/ siguiente, la /i/ debe llevar acento ortográfico.

2.4.2.3 El acento diacrítico

|

Dime con quién andas y te diré quién eres. |

El último uso del acento ortográfico en español es como diacrítico para señalar la diferencia entre palabras casi homófonas. Estas palabras se dividen en dos grupos: palabras monosilábicas y palabras interrogativas y exclamativas[17].

La tabla 2.12 presenta las palabras monosilábicas con acento diacrítico (columna de la izquierda) y las palabras con las cuales contrastan (columna de la derecha).

|

Con acento |

Sin acento |

|---|---|

|

dé (verbo) Espero que la profe no nos dé mucha tarea. |

de (preposición) La profesora es de Chicago. |

|

él (pronombre de sujeto) No, no es Julio. Él se llama José. |

el (artículo definido) El estudiante es listo. |

|

más (adverbio de cantidad) Debo estudiar más para el siguiente examen. |

mas (conjunción) Levanté la mano, mas no me llamó. |

|

mí (pro. comp. de prep.) Para mí, esta clase es muy interesante. |

mi (posesivo) Esta es mi clase favorita. |

|

sé (verbo) Ya sé la respuesta a la pregunta. |

se (pronombre reflexivo, etc.) Susana se levantó temprano para repasar. |

|

sí (adverbio afirmativo) ¡Sí se puede! |

si (conjunción) Si saco una A en el examen, celebraré. |

|

té (sustantivo) Me gusta tomar té para relajarme. |

te (pro. comp. dir., comp. ind., reflexivo) ¿Te puedo hacer una pregunta? |

|

tú (pronombre de sujeto) Tú vas a estar bien. Ya verás. |

tu (posesivo) ¿Me prestas tu libro? |

Hay que notar que las palabras de la tabla 2.12 con acento ortográfico son palabras que son tónicas dentro del enunciado, esto es, sustantivos, verbos, etc., mientras que las palabras sin acento son átonas en el enunciado. Por ejemplo, en una oración como Fui a la tienda por leche., las únicas palabras tónicas dentro del enunciado son el verbo fui y los sustantivos tienda y leche. De la misma manera, en la oración Te traigo un té., las palabras tónicas son el verbo traigo y el sustantivo té. Como el pronombre de complemento indirecto te es átono, no lleva acento ortográfico.

Por último, el otro grupo de palabras que lleva acento ortográfico diacrítico son las palabras interrogativas y exclamativas qué, cuál, quién, cómo, cuánto, cuándo, dónde, que contrastan con sus homófonos que no llevan acento ortográfico: que, cual, quien, como, cuanto, cuando, donde. Las palabras interrogativas y exclamativas llevan acento ortográfico diacrítico cuando aparecen en oraciones interrogativas y exclamativas directas, en decir, las que llevan signos de interrogación y de exclamación, y en las oraciones interrogativas y exclamativas indirectas, las que no llevan esos signos (Muñoz Basols et al. 2017:99). La tabla 2.13 ofrece ejemplos de usos no interrogativos/exclamativos (sin acento), de usos interrogativos/exclamativos directos y de usos interrogativos/exclamativos indirectos.

|

Palabras homófonas |

Uso sin acento |

Uso interrogativo / exclamativo directo |

Uso interrogativo / exclamativo indirecto |

|---|---|---|---|

|

quien quién |

María, quien es la chica rubia, es la novia de Javi. |

¿Quién es María? |

No sé quién es María. |

|

como cómo |

Lo hago como me enseñó mi mamá. |

¿Cómo preparas el arroz con leche? |

Me preguntó cómo se hace arroz con leche. |

|

cuando cuándo |

Cuando tengamos tiempo, vamos a la exposición. |

¡Cuándo se ha visto un cuadro tan bonito! |

Dime cuándo quieres que vayamos a la exposición. |

|

donde dónde |

Su hermano trabaja donde fabrican cerveza. |

¿Dónde trabaja su hermano? |

Me gustaría saber dónde trabaja su hermano. |

Resumen

El abecedario del español consta de 27 letras, o grafemas: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Estos signos ortográficos, además de otros, como los dígrafos, la tilde y la diéresis, se usan en la escritura para intentar representar el lenguaje oral (sonidos articulados). Los sonidos (o fonos) de una lengua se producen a través del conjunto de órganos conocido como el aparato fonador. Hay tres clases de sonidos: vocales, deslizadas y consonantes.

Las vocales se producen sin obstáculo a la salida del aire espirado. El sistema vocálico del español tiene cinco unidades distintivas, o fonemas: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Las vocales se distinguen entre sí, sobre todo, por la posición que la lengua tiene al producirlas (elevación vertical y desplazamiento horizontal). Las tres posiciones verticales son alta, media y baja, y las tres posiciones horizontales son anterior, central y posterior. Las deslizadas son sonidos vocálicos que no son vocales plenas; se producen mientras la lengua se desplaza, o se desliza, hacia la pronunciación de una vocal o después de la pronunciación de una vocal. Hay dos deslizadas en español, una anterior /i̯/ y una posterior /u̯/. Se articulan contiguamente con las vocales para formar diptongos (crecientes y decrecientes) y triptongos.

Las consonantes se producen con algún tipo de obstáculo a la salida del aire espirado. En español en general, los fonemas consonánticos principales son estos: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /ɡ/, /f/, /s/, /ʝ/, /x/, /w/, /ʧ/, /m/, /n/, /ɲ/, /l/, /ɾ/, /r/. Los hablantes con distinción tienen un fonema más en su sistema consonántico (/θ/), así como los hablantes lleístas (/ʎ/). Las consonantes se clasifican según su modo de articulación en oclusivas, fricativas, africadas, nasales, laterales y vibrantes. Según el punto de articulación pueden ser bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, palatales, velares, etc. Según la función de las cuerdas vocales, son sordas o sonoras. Algunos fonemas consonánticos tienen solo una manifestación principal, por ejemplo /p/: [p]. Otros tienen más de una realización, por ejemplo /b/: [b] y [β], la primera manifestación (o alófono) siendo oclusiva y la segunda fricativa. El estudio de los sonidos de la lengua es el campo de la fonética, mientras que la fonología se ocupa de la relación entre los sonidos como elementos de un sistema. La comprensión de los conceptos básicos de estos campos ayudará al estudiante en el dominio de los retos ortográficos más importantes de la lengua española, como la h muda y la representación de /b/, /s/ y /x/, entre otros.

De la misma manera, el estudio del silabeo y la capacidad de distinguir prosódicamente entre sílabas tónicas y átonas, y de allí identificar las clases de palabras según la posición del acento prosódico (palabras agudas, llanas o esdrújulas), ayudará al estudiante a comprender las reglas de acentuación. Así, aprenderá a emplear correctamente el acento ortográfico y a distinguir entre el acento ortográfico básico, el acento de hiato y el acento diacrítico.

Lista de términos útiles

|

abecedario (alfabeto) acento diacrítico acento de hiato acento ortográfico (tilde) acento prosódico africado aguda alófono alta (cerrada) alveolar alveopalatal anterior aparato fonador baja (abierta) bilabial bilabiovelar central consonante dental deslizada diéresis dígrafo diptongo diptongo creciente diptongo decreciente distinción esdrújula fonema fonética fono fonología |

fricativo grafema grupo consonántico hiato interdental labiodental lateral llana (grave) lleísmo medio nasal oclusivo ortografía palatal par mínimo posterior seseo sílaba sílaba abierta sílaba átona sílaba tónica sílaba trabada sobreesdrújula sonoro sordo triptongo velar vibrante vocal yeísmo |

Práctica

A. Definiciones. Escriba una definición para cada uno de los términos que se proveen a continuación e incluya un ejemplo cuando sea posible.

- abecedario (alfabeto)

- acento diacrítico

- acento ortográfico (tilde)

- acento prosódico

- (palabra) aguda

- alófono

- consonante

- deslizada

- diéresis

- dígrafo

- diptongo

- diptongo creciente

- diptongo decreciente

- distinción

- (palabra) esdrújula

- fonema

- fonética

- fono

- fonología

- grafema

- grupo consonántico

- hiato

- (palabra) llana

- lleísmo

- ortografía

- par mínimo

- seseo

- sílaba

- sílaba átona

- sílaba tónica

- (palabra) sobreesdrújula

- triptongo

- vocal

- yeísmo

B. Entrevista lingüística. Entreviste a dos hablantes nativos del español y pregúnteles qué nombres utilizan para estas grafías: b, v, w, i, y. ¿En qué país(es) se escolarizaron sus consultores lingüísticos?

C. Las vocales. Complete las actividades que se incluyen abajo.

1. Describa la diferencia entre las vocales tónicas que se ven en los siguientes pares mínimos. Siga el modelo.

-

- MODELO: caso:quiso → Mientras que la /a/ es una vocal baja central, la /i/ es alta anterior.

-

-

- copo:cupo

- capo:quepo

- casa:cosa

- quiso:queso

- piso:puso

-

2. Apunte otro par mínimo con contraste de vocales.

D. Los diptongos. Consulte la lista de diptongos en la tabla 2.2 y provea un ejemplo original para cada uno, es decir, una palabra que contiene dicho diptongo, salvo los marcados con asterisco (*).

E. Diptongo/triptongo/hiato. Subraye los diptongos, los triptongos y los hiatos en las siguientes palabras y rellene el espacio en blanco con d, t o h, según sea el caso. Siga el modelo.

- MODELO: huérfano → huérfano __d__

- boina _____

- Saúl _____

- cuota _____

- tío _____

- poeta _____

- buitre _____

- rehacer _____

- siembra _____

- Uruguay _____

F. Las consonantes. Complete la tabla de las consonantes principales del español que se provee a continuación. Siga el modelo.

|

Consonante |

Modo de articulación |

Punto de articulación |

Función de las cuerdas vocales |

|---|---|---|---|

|

[p] |

oclusiva |

bilabial |

sorda |

|

[b] |

|

|

|

|

[t] |

|

|

|

|

[d] |

|

|

|

|

[k] |

|

|

|

|

[ɡ] |

|

|

|

|

[f] |

|

|

|

|

[θ] |

|

|

|

|

[s] |

|

|

|

|

[ʝ] |

|

|

|

|

[x] |

|

|

|

|

[w] |

|

|

|

|

[ʧ] |

|

|

|

|

[m] |

|

|

|

|

[n] |

|

|

|

|

[ɲ] |

|

|

|

|

[l] |

|

|

|

|

[ʎ] |

|

|

|

|

[ɾ] |

|

|

|

|

[r] |

|

|

|

G. Reglas ortográficas[18]. Identifique los errores ortográficos en las siguientes oraciones. Luego, indique el fonema consonántico involucrado. Por último, corrija el error y provea la regla ortográfica o la nota orientadora correspondiente que explica la forma correcta. Siga el modelo.

- MODELO:

- Ejemplo: ¿Qué anda haciendo ese mocozo?

- Respuesta:

- mocozo

- /s/

- mocoso: s para los adjetivos en -/óso/

- Quiere comprar un vloque de yelo.

- Este año pasaré todo el imvierno en Puerto Rrico.

- Es un tipo muy pasibo que siempre se deja llevar por la coriente.

- Nunca abía echo algo así.

- Dile a la niña que no brince y salte en la casa.

- Le encargé un kilo de tomates y me mandó uno de tomatiyos.

- El año que viene bamos a hacer un viage a Buenos Aires.

- Anoche comenzé la lectura para mi clase de geolojía.

- Siempre dice que yo le exigo demasiado, pero antes él mismo me exijía mucho a mí.

- Mi primo Miguel es pacifizta; se opone a cualquier tipo de violensia.

- El viserector pidió un análicis de los gastos de la universidad.

- Los campesinos quieren que sus vacas produscan más leche.

- La interpretasión de las actrizes fue todo un exitaso.

- No me incluió en su lista.

H. El silabeo. Identifique las sílabas en las siguientes palabras y marque la separación apropiada. Siga el modelo.

- MODELO: español → es-pa-ñol

- abrazar

- aula

- caballería

- construir

- cultura

- entretenimiento

- estadio

- influencia

- lánguido

- manchar

- obstrucción

- ostra

- perrera

- revolución

- transporte

I. Reglas básicas de acentuación. Encuentre la vocal tónica de las siguientes palabras y subráyela. Luego, decida si la palabra necesita un acento ortográfico según las reglas básicas de acentuación. Coloque el acento ortográfico en los casos en que sea necesario. Provea una explicación para cada ejemplo. Siga el modelo.

- MODELO:

- Ejemplo: huerfano

- Respuesta:

- huér-fa-no

- Lleva acento ortográfico porque no sigue la regla #1: las palabras que terminan en vocal deben llevar el golpe de la voz en la penúltima sílaba.

- Otra posible explicación: Huérfano es esdrújula y las palabras esdrújulas siempre llevan acento ortográfico.

- feliz

- ribera

- insipido

- detras

- colibri

- fragil

- fragiles

- nacion

- naciones

J. Clases de palabras. De la lista de palabras de la actividad I, encuentre un ejemplo de cada una de las siguientes clases de palabras, según la posición del golpe de la voz: una palabra aguda, una palabra llana y una palabra esdrújula.

- aguda:

- llana:

- esdrújula:

K. Acento de hiato. Identifique la vocal tónica de las siguientes palabras, subrayándola y luego pronunciándola en voz alta. Coloque un acento ortográfico cuando sea necesario, es decir, cuando la pronunciación de la palabra contiene /i/ o /u/ tónica en hiato.

- farmacia

- policia

- paises

- paisano

- Rio Grande

- La Rioja

- boicotear

- heroina

- baul

- aula

- pua

- agua

- reuno

- reuma

- buho

- cuota

L. Acento diacrítico. Rellene el espacio en blanco con la forma apropiada. Luego explique el por qué. Siga el modelo.

- MODELO:

- Ejemplo: _____ a los demás les parece, yo diría que _____ está bien. (si/sí)

- Respuesta:

- __Si__ a los demás les parece, yo diría que __sí__ está bien.

- El adverbio afirmativo sí lleva acento diacrítico para distinguirlo de la conjunción si, con la que es casi homófona.

- En el desayuno, _______ mamá preparó huevos rancheros para _______. (mi/mí)

- ¿A ti _______ gusta beber café o _______ por la mañana? (te/té)

- _______ dice que prefiere _______ café, pero yo prefiero un chocolate bien caliente. (el/él)

- Yo _______ que los estudiantes necesitan desayunar; _______ levantan muy temprano. (se/sé)

- ¿Quieres que te _______ un vaso _______ jugo? Tiene muchas vitaminas. (de/dé)

- ¿_______ quieres desayunar, Paquito? El cereal _______ siempre comes, ¿verdad? (que/qué)

- ¿Sabes _______ lo que va a querer comer _______ hermano? (tu/tú)

- No sé _______ tiene que poner la mesa, pero _______ sea, que lo haga en seguida. (quien/quién)

Apliquemos